|

|

|

|

その他の神社・寺院他作品の紹介 |

|

|

|

|

|

|

|

|

神社・寺院建築の主な作品は社殿、本堂、塔、山門の項で紹介しましたが、そこで紹介しきれなかった神社・寺院の作品、そして「その他」として鐘楼、収蔵庫・覆堂、庫裏・客殿、手水舎他や木造物件、監修物件という括りでここにまとめ紹介します。 |

|

|

|

|

|

神社 |

|

|

|

|

|

寺院 |

|

|

|

|

|

その他 |

|

|

|

|

|

Ⅰ 鐘楼 |

|

|

Ⅱ 収蔵庫・覆堂 |

|

|

Ⅲ 庫裏・客殿 |

|

|

Ⅳ その他諸設備 |

|

|

Ⅴ 木造物件 |

|

|

Ⅵ 監修物件 |

|

|

|

トップに戻る |

|

|

|

|

|

|

|

Ⅰ 鐘楼 |

|

|

|

|

|

龍宝寺 鐘楼(1967年/昭和42年03月)/木造

長安寺 鐘楼(1968年/昭和43年06月)/木造

聖光寺 鐘楼(1969年/昭和44年10月)/木造

泉谷寺 鐘楼(1973年/昭和48年10月)/木造

川崎大師 鐘楼改修(1975年/昭和50年04月)/木造 |

|

|

|

|

|

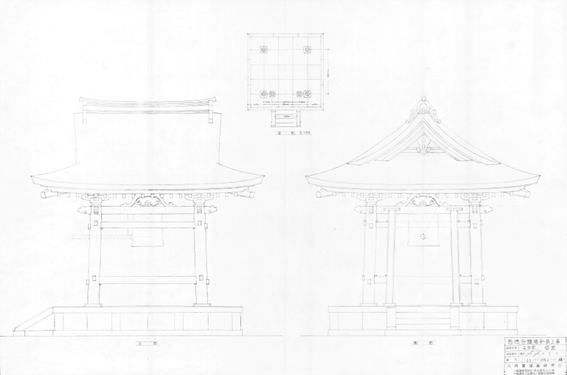

西徳寺 鐘楼(1992年/平成04年)/木造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

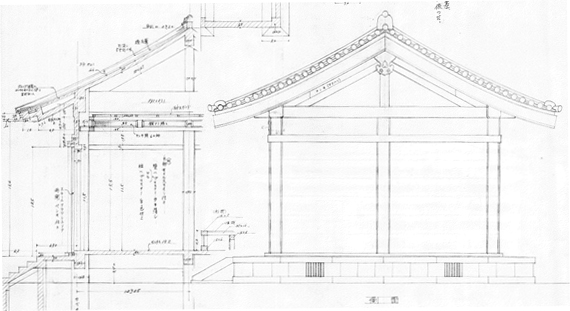

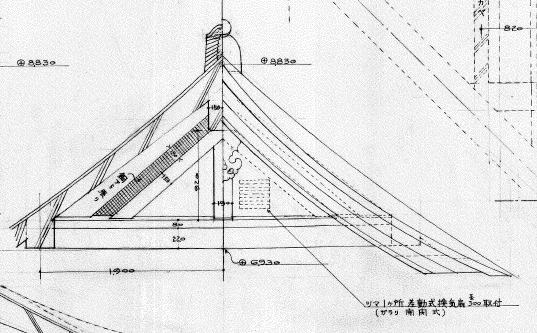

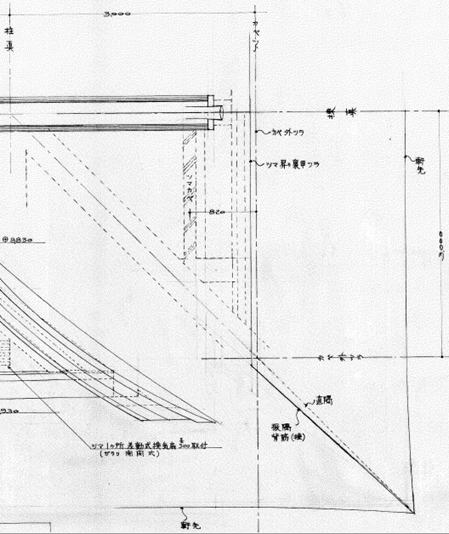

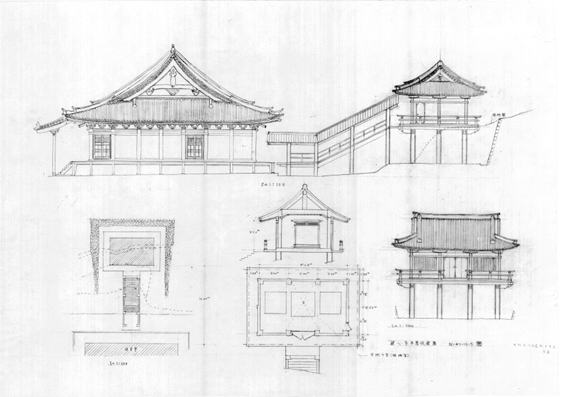

平面及び立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

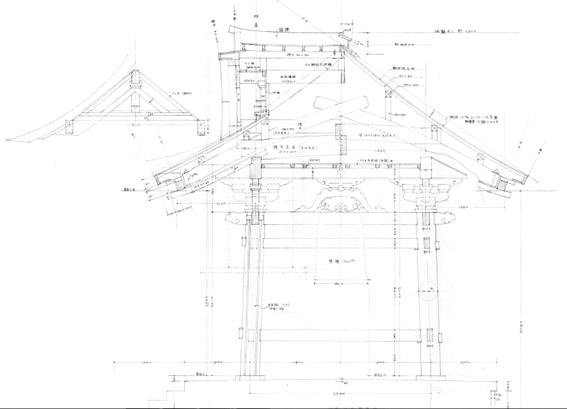

断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

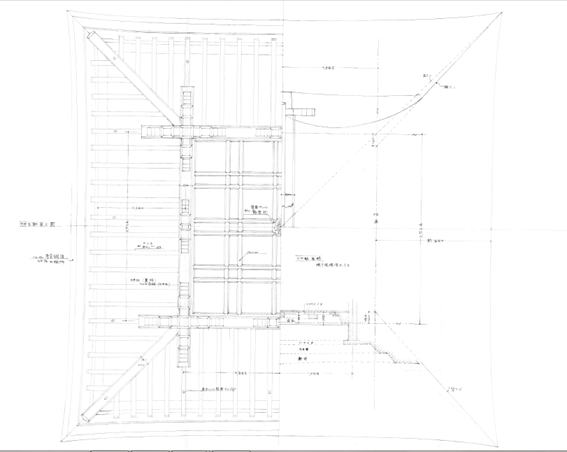

屋根、天井見上げ図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

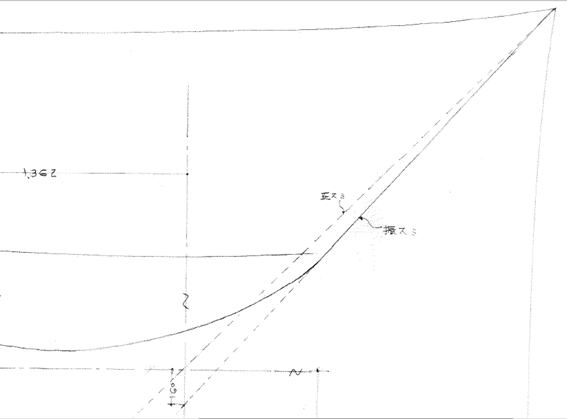

屋根は振れ隅にしているという |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 平成4年 |

1992 |

西徳寺 鐘楼 |

神奈川県横須賀市 |

平成4年 |

松浦弘二・隆 |

松浦弘二 |

鈴木社寺工務店 |

木造 |

|

|

|

|

|

(意匠設計共) |

|

|

|

|

|

|

|

|

なお、山門も同時に設計しているが未だに未着工のようである |

|

|

|

|

|

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

|

こに当時の写真が残っている。 |

|

|

|

|

|

鐘楼落慶法要 |

|

|

|

|

|

|

|

|

現場を訪れた松浦弘二 |

|

|

|

トップに戻る |

|

|

|

|

|

|

|

Ⅱ 収蔵庫・覆堂 |

|

|

|

|

|

興福寺 国宝館(1955年/昭和30年10月) |

|

|

|

|

| |

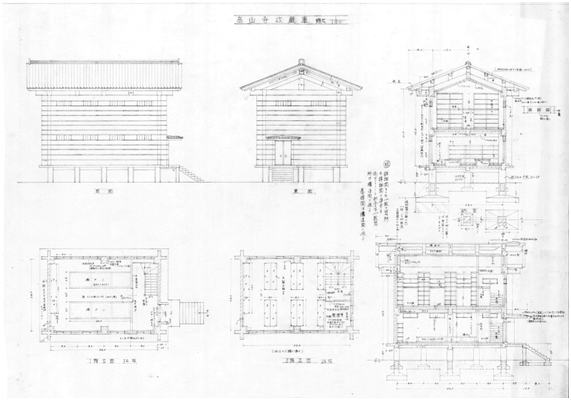

高山寺 収蔵庫(1960年/昭和35年03月) |

|

| |

|

|

| |

北面 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

南西から見る |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

屋根軒下を見上げる/換気口が並ぶ |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

収蔵庫入口 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

設計図 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

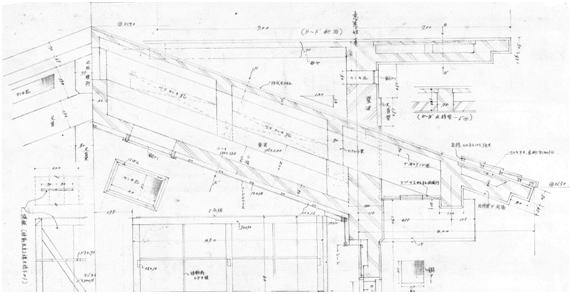

屋根軒先断面図 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

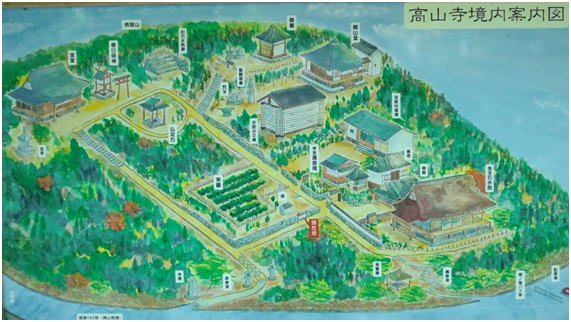

中央の高い建物が収蔵庫(法鼓台文庫) |

|

| |

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和35.03 |

1960 |

高山寺 収蔵庫 |

京都府京都市右京区 |

昭和35.03~35.12 |

松浦弘二 |

小野薫・佐治泰次 |

北尾組 |

RC造 |

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

|

大安寺 収蔵庫(1960年/昭和35年08月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

正面が収蔵庫(讃仰殿) |

|

|

|

|

|

|

|

|

大安寺旧南大門跡に建つ正門(奥に収蔵庫が見える) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

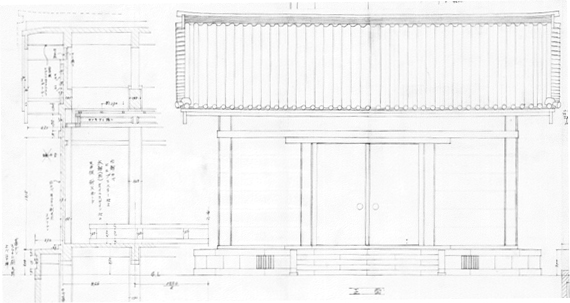

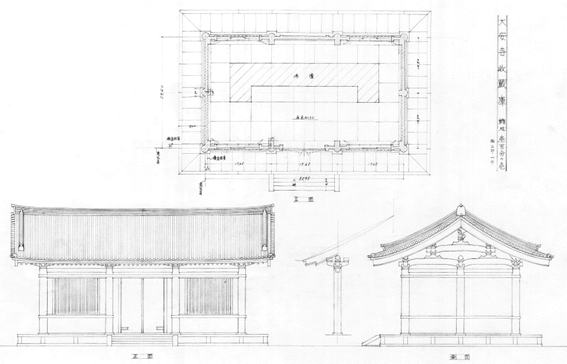

正面立面図及び断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図及び断面図 |

|

|

|

|

|

ところで、当初案は下記のようなデザインであったが、実物は斗栱・垂木等が省略されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和35.08 |

1960 |

大安寺 収蔵庫 |

奈良県奈良市 |

昭和35.08~36.05 |

松浦弘二 |

松本曄 |

山中工務店 |

RC造 |

|

|

|

|

|

(意匠設計共) |

|

|

|

|

|

|

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

三殿台遺跡 収蔵庫、遺跡覆屋(1963年/昭和38年10月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

横浜市三殿台遺跡とある/地下鉄弘明寺の駅から20分程山登りをすると県立外語短大の奥にある

|

|

|

|

|

|

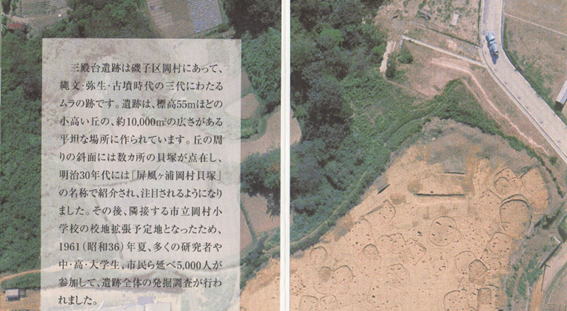

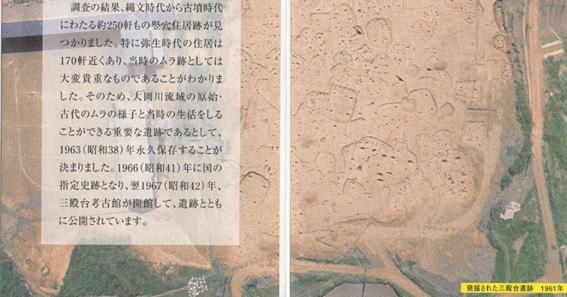

三殿台遺跡からは、250軒を越す縄文・弥生・古墳時代の竪穴式住居などの遺構が発見され、昭和38年に保存することが決定され、昭和42年1月31日に横浜市三殿台考古館として開館したという。

ここでは収蔵庫(考古館)と竪穴住居跡保護棟である遺跡覆屋を設計している。

なお、それぞれの建物にはその説明板が設置されていたので、その内容を下記に示す。

横浜市三殿台遺跡考古館

「三殿台遺跡から出土した、数多くの遺物のうち、最も代表的なものが常時展示されています。考古館は、文化財の保護と活用を通じて、横浜市の教育・文化の向上、学術の発展に資するため、各種の研究・広報活動を行うために設置されました。」

竪穴住居跡保護棟

「発掘された遺構は埋め戻され、標石で位置と時代が示されているが、この建物の中では、竪穴住居跡が、発掘当時の姿を崩さぬよう科学的な処理がしてある。火災にあって床が焼けた一番大きな竪穴、その床をこわして造られた小型の新しい住居、このような事実からそれぞれの新旧関係を知ることができる。」 |

|

|

|

|

|

また、遺跡の全容の写真を添付する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

三殿台考古館資料より

|

|

|

|

|

|

|

|

|

遺跡覆屋(竪穴住居跡保護棟)/地面の擬木は竪穴住居跡の輪郭を表示しているという |

|

|

|

|

|

|

|

|

上記の内部/保護された遺跡がみてとれる |

|

|

|

|

|

|

|

|

収蔵庫(考古館) |

|

|

|

|

|

|

|

|

左手は遺跡覆屋/正面に見えるのは収蔵庫である |

|

|

|

|

|

|

|

|

復原された各時代の竪穴住居が建つ(左からそれぞれ弥生、縄文、古墳時代の住居)/左手は遺跡覆屋 |

|

|

|

|

|

|

|

|

この施設の門から見た風景/かなりの高台にあるが正面のフェンスには貝塚跡という表示板があり、その昔にはこのエリアまで海岸線が入り込んでいたことになる |

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和38.10 |

1963 |

三殿台遺跡 収蔵庫 |

神奈川県横浜市磯子区 |

昭和38.10~39.10 |

松浦弘二・加藤岩男 |

加藤岩男 |

市営繕課 |

RC造 |

| 昭和38.10 |

1963 |

三殿台遺跡 遺跡覆屋 |

神奈川県横浜市磯子区 |

昭和38.10~39.10 |

松浦弘二・加藤岩男 |

加藤岩男 |

市営繕課 |

SRC造 |

|

|

|

|

|

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

|

|

|

|

中尊寺 金色堂新覆堂(1964年/昭和39年10月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

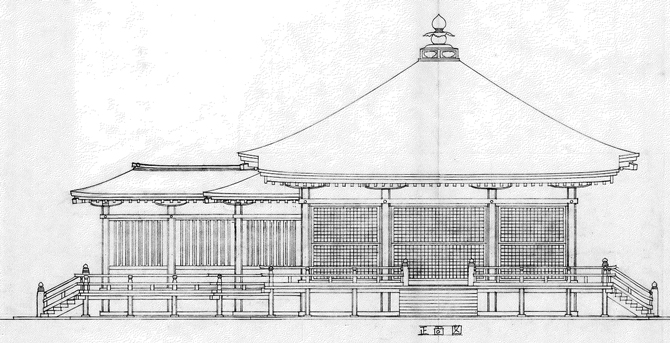

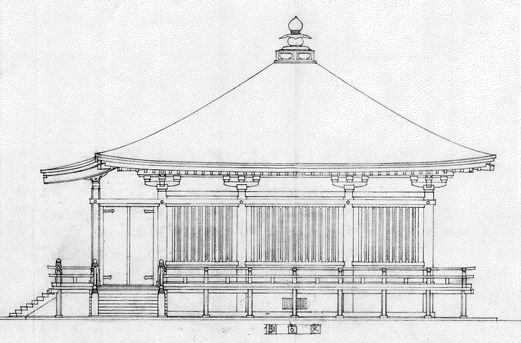

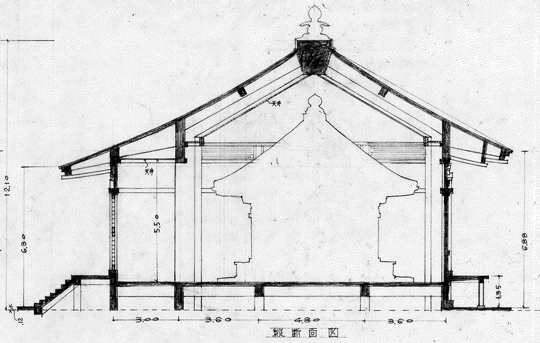

平成23年6月26日 中尊寺などの文化遺産で構成される平泉が世界遺産登録を受けた。

その代表的建築物が金色堂であり、この構図の写真が一般に知られている。

しかし、この建物は金色堂を保護する為の覆堂(おおいどう)である。

構造は鉄筋コンクリート造で、火災・地震などの災害から、国宝金色堂を守っている。 |

|

|

|

|

|

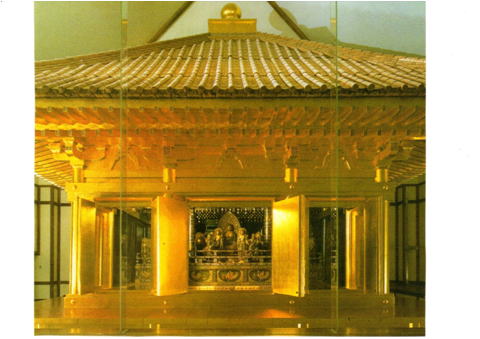

内部の目映いばかりの金色堂である。写真撮影が禁止されている為、画像を見ることは稀。 |

|

|

|

|

|

週刊古寺を巡るより

|

|

|

|

|

|

昭和37年より7年を要し、日本の建築・美術・工芸の最高技術を駆使して修理が行われた。金色堂の画像露出が少ないため、覆堂を金色堂と勘違いしている方が意外と多い。「金色堂なのになぜ金色ではない。」と疑問を持つが、覆堂であることが分かると納得する。しかし金色堂を見学した後、覆堂が鉄筋コンクリート造であることを知り、印象を悪くする。前回世界遺産登録に至らなかった理由の一つとして、審査員がそのことを挙げていたと聞く。

旧覆堂は鎌倉時代のものとされる木造建築物で、重要文化財である。

700年以上、金色堂を守り続けれ来たが、昭和の改修に伴い、新覆堂に役目を譲った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

滅ぼした藤原氏の遺物である金色堂が、野ざらしになっているのを覆うためのものであり、簡易な建物、簡易な意匠となるのは仕方のないことであろう。

大岡が新覆堂を設計するに当たり、この姿を眺め何を思い、それは設計の中にどう反映されたのであろか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上っていく石段にサッと差し出された庇の深さと、軒の線の柔らかさが、建物全体の優しさを印象付ける。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

柱、長押、垂木などの部材はすべてコンクリート打放し。壁、軒天井は白の塗装である。

一切彩色をしないことにより、透明感を出し、建物の存在感を抑えている。

内部に入った瞬間の金色堂の美しさを、さらに際立たせるための演出である。

主役は金色堂であり、覆堂はそれをそっと包みこむ役目なのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

シンプルな意匠は美しく、軒下の優しさをかもし出している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

コンクリートの肌は、40年を過ぎても美しく、素木材にも決して劣らない。

むしろコンクリートの色そのものが、この覆堂の優しさを感じさせる一因となっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

覆堂に込めた大岡の思いをすべて推し量ることは不可能であるが、その思いの深さを気づかせてくれるような曽根綾子氏のコラムがある。

世界遺産登録前の6月8日、産経新聞からの引用である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

曽根綾子の 透明な歳月の光 金色堂の梢堂

もろさを守り続ける姿が愛の真髄

私たちが通常、金色堂のある中尊寺として知っている平泉遺跡は、正式には「平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園および考古学的遺跡郡」と呼ばれるのだそうだ。それがこの6月にパリで開かれるユネスコの会議でおそらく「世界遺産」として登録されるだろうといわれている。

私も30年ほど前、平泉に思い出多いたびをしたのだが、その時、最も胸を打たれたのは、金色堂そのものよりも、そのお堂を擁して建っている鞘堂であった。

金色堂の建立は1124年だというから、900年に近い年月、この見事な建造物は命を保ってきたことになる。日本以外のどこに、このような完璧な美に比肩しうる同時代の建造物があるのか、私見は分からない。

しかも平泉は、一度も都として政治の中心になったことのない土地である。むしろお世辞にも豊かだったとはいえない。「地方」「田舎」であった。そこに900年も昔から、これだけの進行と、建築技術と、独自の文化を保持する意欲が民衆の中にあったということには、改めて深い敬意を持って当然だろう。

しかし私が30年前に金色堂で感じた驚きは、もう少し違うものであった。私はその頃、新約聖書の勉強の後半の部分に差しかかっていたのだが、金色堂を収めた鞘堂の存在に打たれたのである。

新約聖書の聖パウロの書簡のうち『コリントの信徒への手紙一』の13章には次のような有名な「愛」の定義を示す箇所がある。

「(愛は)すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える」

このすべてを「忍び」に当たるギリシャ語原文「ステゴー」は、「忍ぶ」「耐える」「口を覆って語らない」などという意味もある動詞なのだが、同時に「覆い被さる」という意味もあり、まさに、もろい人間や建物を捨て身でやさしく守る姿勢を示していうと習ったからである。

つまりこの姿勢は、地震の時などに母親が幼い子供の上に自分の身を投げかけて守る姿勢をも示している。

私たちは、時々愛するものに意見をして悪いところを改めさせようとする。しかしほんとうの愛は決して相手に変わることを強要しない。

相手がどんな仕打ちをしようと、そのまま覆い被さるようにして守るだけだ。愛は、ただ信じ続け、望み続け、それでも変わらない場合は、「すべてに耐える」ものだ、と想定する。この最後の「耐える」という言葉には「ヒュポメノー」という言葉が使われており、それは重荷の下で踏みとどまり下から支え続けることを指す。ギリシャ神話の巨人アトラスが、肩で天を支え続けるあの姿だ。

鞘堂の精神も同じである。金色堂は古くてもう改築も無理だが、鞘堂は静かにそのもろさを守り続けている。その姿が愛の真髄なのである。 |

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和39.10 |

1964 |

中尊寺 金色堂覆堂 |

岩手県西磐井郡平泉町 |

昭和39.10~40.09 |

松浦弘二 |

山下設計 |

松井建設 |

RC造 |

|

|

|

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

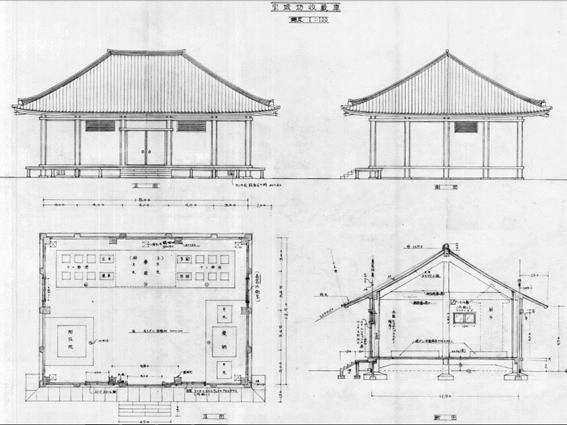

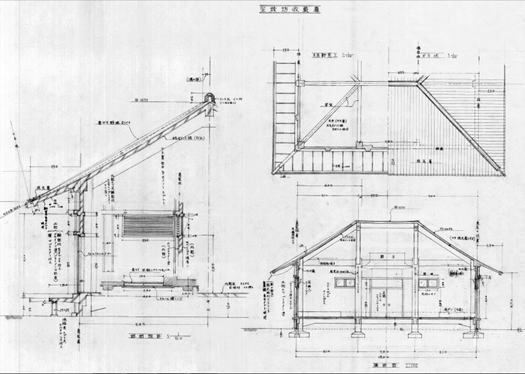

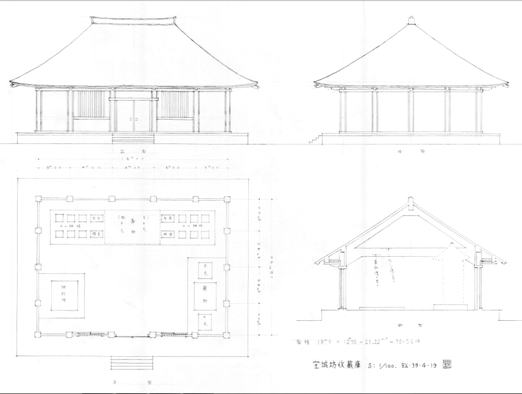

宝城坊 収蔵庫(1965年/昭和40年03月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

宝殿と書かれているのが設計を行った収蔵庫である |

|

|

|

|

|

|

|

|

仁王門から更に急勾配の参道を登る |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

設計図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

屋根軒裏隅木/垂木は省略され板軒形式となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

断面詳細図及び屋根見上げ・見下げ図 |

|

|

|

|

|

なお、ここに大岡實の自筆の当初スケッチが残っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和40.03 |

1965 |

宝城坊 収蔵庫 |

神奈川県伊勢原市 |

昭和40.03~41.02 |

松浦弘二 |

松本曄 |

安田工務店 |

RC造 |

|

|

|

|

|

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

|

|

|

|

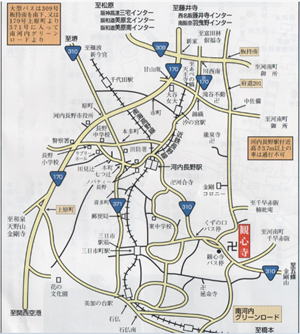

観心寺 収蔵庫(1972年/昭和47年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

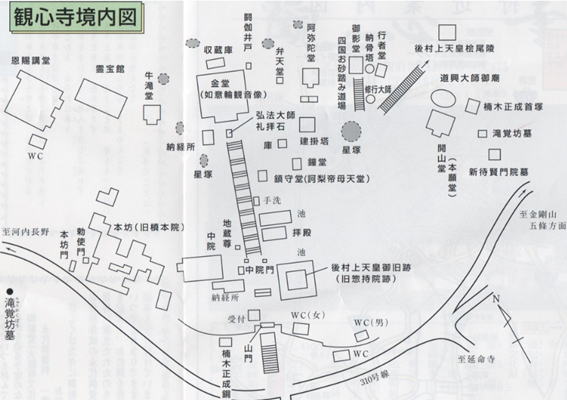

観心寺の境内案内図であるが、中央上の金堂の後ろに収蔵庫という表示がみえる |

|

|

|

|

|

|

|

|

境内入口の山門(左)と国宝の金堂(右) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

金堂の裏手に収蔵庫があった/後述の当初案からかなり簡略化されている |

|

|

|

|

|

|

|

|

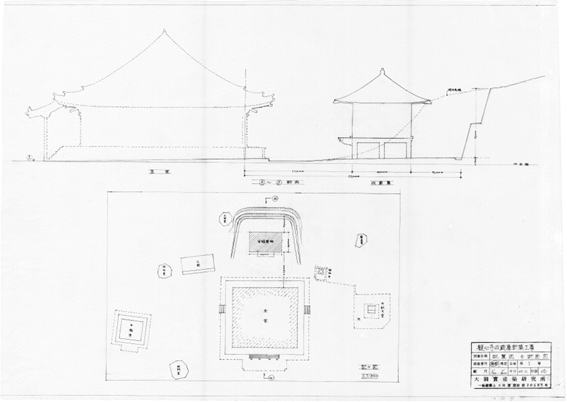

配置図及び断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

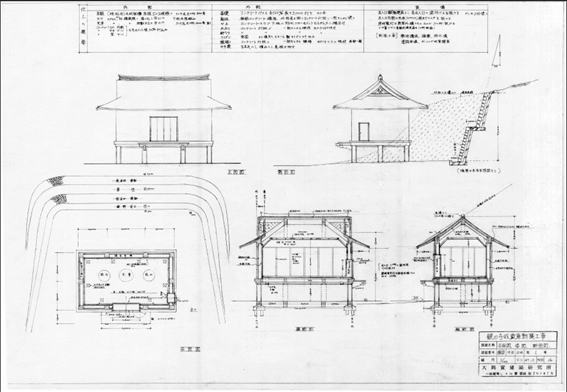

平面図及び断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

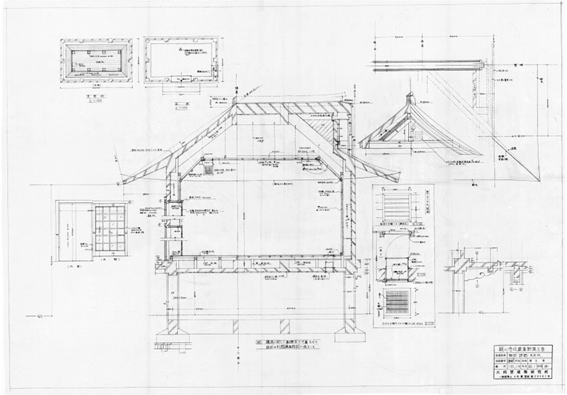

断面詳細図及び天井伏図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

上記図面拡大/妻面 |

|

|

|

|

|

|

|

|

同上/軒の隅は振隅になっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

同上/床片持ち梁の持ち送り |

|

|

|

|

|

ところで、大岡實の自筆の当初案が残されている。(左手の金堂と右手の収蔵庫) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和47 |

1972 |

観心寺 収蔵庫 |

大阪府河内長野 |

昭和47~48 |

松浦弘二 |

松本構造設計 |

金剛組 |

RC造 |

|

|

|

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

泉谷寺 収蔵庫(2003年/平成15年04月) |

|

|

|

トップに戻る |

|

|

|