|

|

|

|

その他の神社・寺院他作品の紹介 |

|

|

|

|

|

|

|

|

神社・寺院建築の主な作品は社殿、本堂、塔、山門の項で紹介しましたが、そこで紹介しきれなかった神社・寺院の作品、そして「その他」として鐘楼、収蔵庫・覆堂、庫裏・客殿、手水舎他や木造物件、監修物件という括りでここにまとめ紹介します。 |

|

|

|

|

|

神社 |

|

|

|

|

|

寺院 |

|

|

|

|

|

その他 |

|

|

|

|

|

Ⅰ 鐘楼 |

|

|

Ⅱ 収蔵庫・覆堂 |

|

|

Ⅲ 庫裏・客殿 |

|

|

Ⅳ その他諸設備 |

|

|

Ⅴ 木造物件 |

|

|

Ⅵ 監修物件 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神社 |

|

|

|

|

|

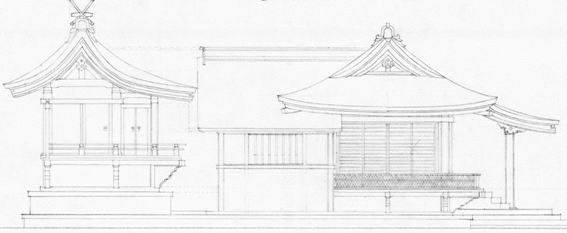

氷川神社 幣拝殿(1953年/昭和28年04月)/RC造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

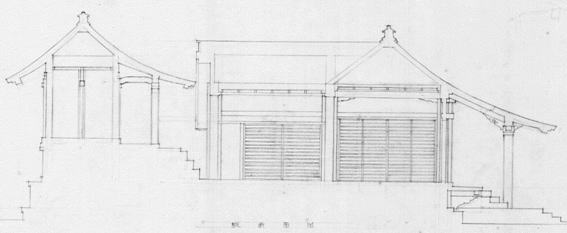

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

大岡實による「氷川神社本殿設計略図」で右端には大岡實の花押が記されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

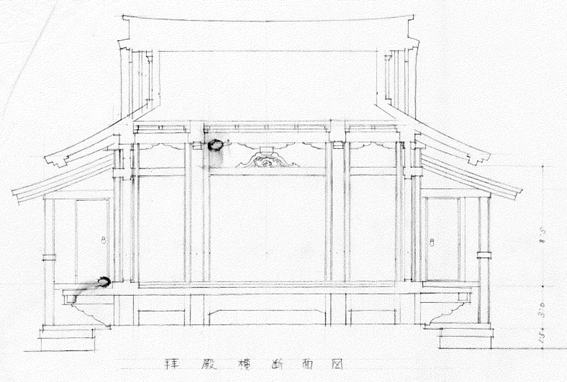

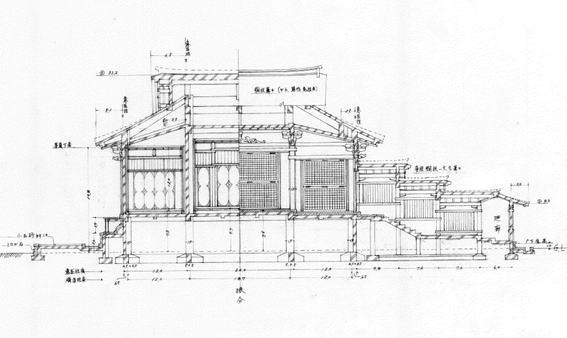

断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

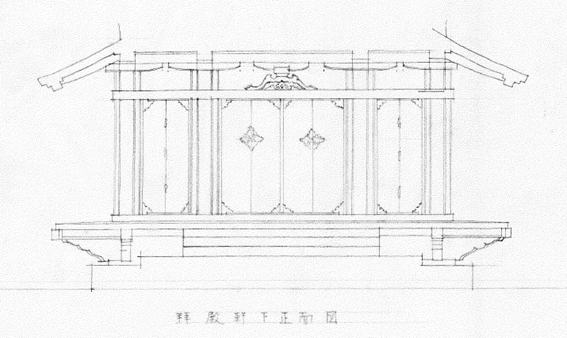

拝殿軒下立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

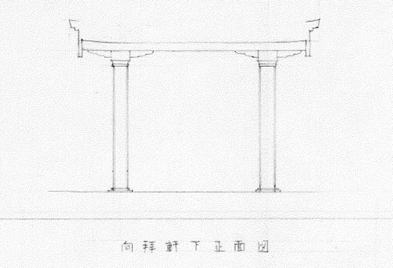

向拝軒下立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

平面図 |

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和28.04 |

1953 |

氷川神社 弊拝殿 |

東京都港区 |

昭和28.04~29.03 |

松浦弘二 |

島藤建設 |

島藤建設 |

RC造 |

|

|

|

|

|

設計図には島藤建設の名が見え、大岡實のスケッチ(略図)をもとに島藤建設で設計施工したもののようである。(実物には一貫した大岡實建築研究所らしさが感じられず、大岡實のスケッチには大岡實建築研究所の気分が出ていても、その先の意匠は担当する人によりまるで異なってしまうということを如実に物語っている。) |

|

| |

|

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

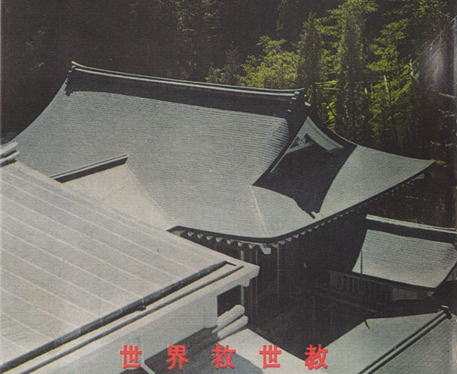

世界救世教 神殿、伽藍(1960年/昭和35年08月)/RC造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

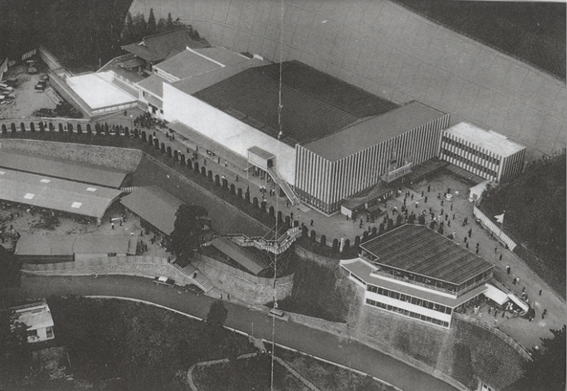

神殿竣成記念のリーフレットより |

|

|

|

|

|

|

|

|

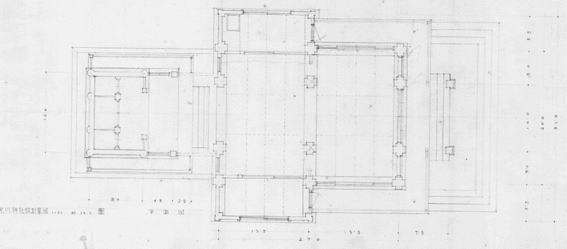

平面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

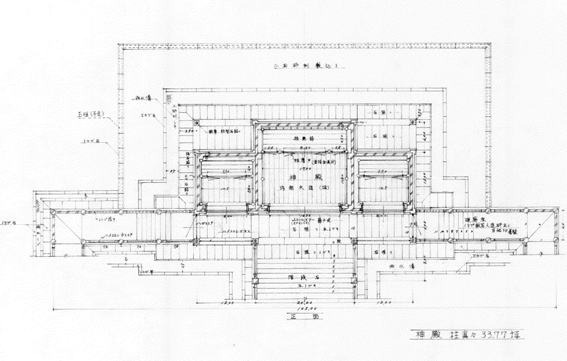

断面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

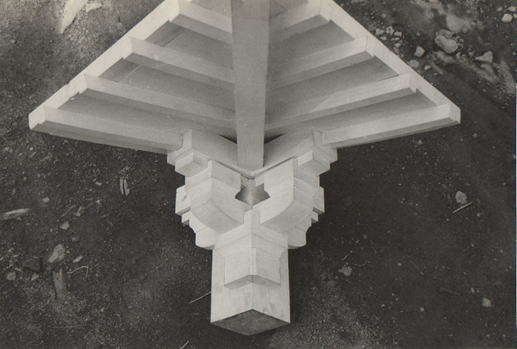

軒廻り |

|

|

|

|

|

|

|

|

石造の斗栱 |

|

|

|

|

|

|

|

|

軸組や斗栱は耐久性のためか石造になっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

さて、当時の写真が残っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

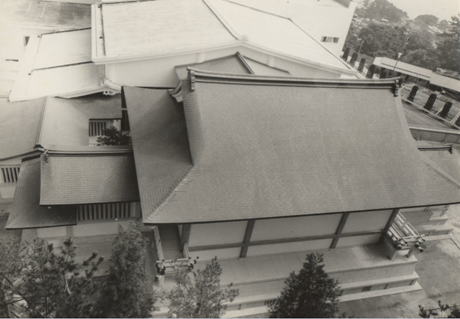

竣工時の神殿、伽藍/正面中央が神殿、その右は幣殿となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

神殿とそれに接続する伽藍 |

|

|

|

|

|

|

|

|

手前が神殿と伽藍部分、奥は幣殿となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

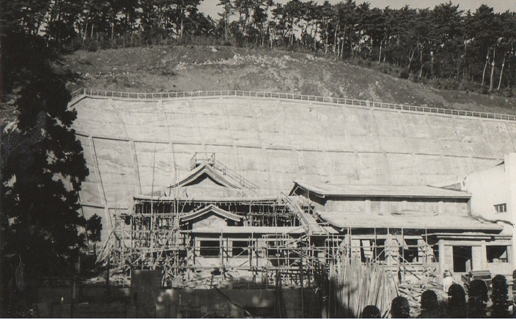

工事中の神殿(左)と幣殿(右) |

|

|

|

|

|

|

|

|

軒廻り斗栱のモックアップが制作されている |

|

|

|

|

|

|

|

|

幣殿前での上棟式記念写真(前列左から二人目が大岡實) |

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和35.08 |

1960 |

世界救世教 神殿・伽藍 |

静岡県熱海市 |

昭和35.08~36.05 |

松浦弘二 |

松本曄 |

清水建設 |

SRC造 |

|

| |

|

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

左奥が神殿、その右が幣殿、その右全体は旧救世会館(拝殿部分にあたる)/なお、この旧救世会館は後年解体され、その場所に一回り大き目に現在の救世会館が建設されている |

|

|

|

|

|

沖縄メシア教 会館(1961年/昭和36年03月)/RC造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

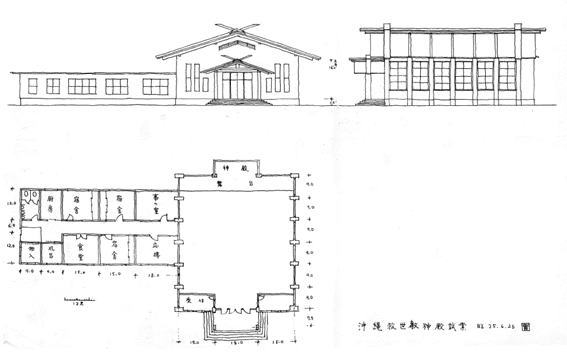

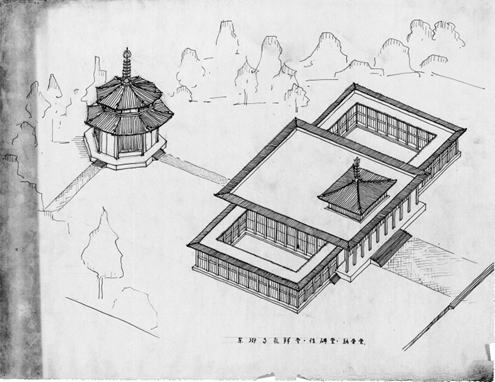

「沖縄救世教神殿試案」とあり世界救世教の沖縄に建てた神殿であろう |

|

|

|

トップに戻る |

|

|

|

|

|

|

|

寺院 |

|

|

|

|

|

東郷寺 本堂(1957年/昭和32年10月)/RC造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

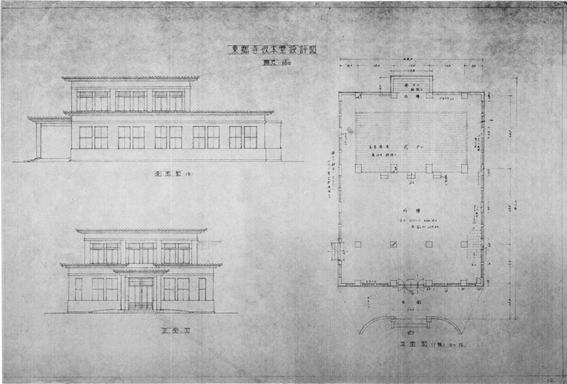

東郷寺仮本堂設計図とある/二階建てとなっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

当時は仮本堂として建てられたが、資金面などの理由から現在はこれが本堂(多機能施設)として使われているという/僅かに軒反りの気分を出している |

|

|

|

|

|

|

|

|

二階建ての確認申請書類が残されており、資金の関係で施工段階に一階建てに変更されたと思われる/申し訳程度に風鐸が下がっている/軒裏も斗栱・垂木の気分、長押も廻っている |

|

|

|

|

|

|

|

|

軒反りの気分を出している |

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和32.10 |

1957 |

東郷寺 本堂 |

東京都府中市 |

昭和32.10~34.03 |

松浦弘二 |

田口武一 |

浅海建設・大藤建設 |

RC造 |

|

|

|

|

|

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

|

なお、当初は本堂を次のような形で提案していたようであるが、実現にはいたらなかったようである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

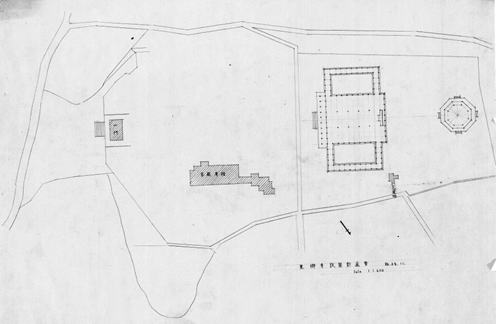

左から「山門」、「客殿庫裡」(それぞれハッチ掛けされている)そして「礼拝堂(これが本来の本堂か)及び位牌堂・納骨堂」が画かれており、仮本堂を解体し、奥地に本堂を建てる東郷寺改築計画案となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

礼拝堂(右)と位牌・納骨堂(左) |

|

|

|

|

|

また、この東郷寺の山門は伊東忠太の設計であり、恩師の縁によるオファーであったのかも知れない。 |

|

|

|

|

|

山門(伊東忠太設計/木造/昭和10年代) |

|

|

|

|

|

|

|

|

柱の粽、台輪など禅宗様の形式がとられている |

|

|

|

|

|

ミルトン・ケインズ日本山妙法寺 本堂、伽藍(1982年/昭和57年)/RC造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實はサルボダヤvol25-2(85.2)の「ミルトン・ケインズ本堂建立についての提言」の中で、その建立の経緯について次のように述べている。

「ミルトン・ケインズの本堂以下の諸建築は、御師匠様が欧州における反核世界平和運動の本拠地とするという重大な意義をもって、その建設を決意されたものであって、その計画案はかなり以前から進められていたが、種々曲折があって、工事はようやく昭和58年(1983年)末になって着工され、翌59年(1984年)春には柱までのコンクリートを打ち終わった。この状態が進めば同年末にはかなりの工事進捗が予想されたのであったが、同年8月になって、突如、御師匠様とロンドン市のGLCとの間に反核・世界平和運動の象徴としての“平和塔(仏舎利塔)”建立の議が起こり、それが急転直下決定した。しかもこの塔は昭和60年(1985年)の4月中に竣工しなければならないという特殊事情が存在しているために、その準備に忙殺されることになった。

そのため、ミルトン・ケインズの建築をいかに処理すべきかが問題となり、御師匠様に伺いをたてたところ、御師匠様は「並行して建設を進めよ」とのことであり、ここで根本方針は決定したのであるが、ロンドンの平和塔の敷地として最終的に決定したのが、ロンドンの真の中心地であるバタシー公園であったため、GLC当局の建立する平和塔の建築に対する要求が非常に厳しく、その対応、処理に大わらわの状況となって、実際問題としてミルトン・ケインズの諸建築を並行して進めることが困難となったので、止むを得ずミルトン・ケインズの開発公団に対して、ロンドン平和塔の建設を先行させなければならない事情を申し入れたところ、快く了承されたので、ロンドン宝塔建設に専念することができ、今日予定期日内の竣工の見通しがついた次第である。」

ここではミルトン・ケインズの本堂以下の諸建築の意義やロンドンの仏舎利塔建設との関連が明確に述べられている。

「現在、日本山妙法寺の方々はロンドン市の平和塔の建立で頭がいっぱいで、ミルトン・ケインズの本堂以下の建物にまで考えをめぐらす余裕は恐らくないであろうが、ミルトン・ケインズの諸建築は以上のような事情の下に建設が計画されたのであって、御師匠様の公団に対する約束を果たす意味で、ロンドンの平和塔完成の暁にはミルトン・ケインズの本堂以下の諸建築は、いまの状態のまま放置することは到底できない問題なのである。

私は従来、日本山の仏舎利塔その他の建設については、御師匠様の意を体して設計し、工事の進め方についても具体案を作製して、ご了承を得て進めてきたのであるが、今回の英国については、はっきり「大岡に任す」といわれたのであって、御師匠様の亡き今日、ロンドン仏舎利塔とミルトン・ケインズの本堂以下の諸建築の完成については大きな責任を感じている次第である。」

御師匠様(日本山妙法寺藤井日達上人)が建設の最中に亡くなっていること、その意思を継いでこの二つの建物を何としても完成させなければならないという強い決意が読み取れるのではなかろうか。

「そこで私は、諸般の情勢を真剣に検討した結果、ミルトン・ケインズの諸建築はロンドン仏舎利塔のコンクリート打ち上げの余勢を駆って、一気に少なくとも屋根のコンクリート打ち上げまでは進めるべきであるとの結論に達したのである。それは現時点において、英国ではミルトン・ケインズの諸建築の屋根コンクリートを仕上げるには、すこぶる良い条件が揃っているからである。」

ここでは実際の工事の「段取り」についてまで踏み込んでる。そしてその条件として三つのことを挙げている。

「一、 ロンドン仏舎利塔のコンクリート工事が終わって、現在はお上人や信者の方々の手があいていて、人手が余っていることである。(今後の工事で人手を必要とする人数は、木造取付工事で二、三人、屋根瓦葺工事で五人程というのが各業者のいい分であるから相当の人数が余る。ことに木造取付工事の終わる二月下旬からは一層の人数に余裕ができるはずである)

二、 工事の施工面に堪能な工藤馨氏が少なくとも仏舎利塔完了までは在英する。ロンドン仏舎利塔の工事はコンクリートが打ち上がったので、今後は工藤氏が終始現場にいる必要はない。ミルトン・ケインズの工事を始めれば、工事の段取りはみてもらえるはずである。

三、 いま一つ非常に有利な条件はミルトン・ケインズの本堂の現寸図を書いた一人である安田工務店の松村敏男氏(大工)が現在ロンドンにいることである。この人は日本の社寺建築もできるし、コンクリートの仮枠造りも達者であって、今回のミルトン・ケインズの工事にはまたとない有能な人材である。ことに本堂の現寸図を書いているので十分各部の形式手法をのみ込んでいるから、この人にロンドンの工事がある間はときどきミルトン・ケインズに行き指導してもらい、終了後、ミルトン・ケインズに専念してもらえれば、構造手法が仏舎利塔などに比べて格段と複雑難解な諸建築も間違いなく完成するはずである。いまはまさに好機逸すべからざる時期なのである。」

「以上のように、英国における現在の状況は偶然にもミルトン・ケインズのこうじを進めるのに人材の点で非常に恵まれているのであって、その幾は逸すべきでないというのが私の考えである。これらの人材は一度離反したら、これを鳩合するのは容易ではないと思うのである。」

ここには大岡實建築研究所の作品を作り上げるために必要な人的ネットワークを如何に重視しているのかも見てとれるのである。(なお、日本山妙法寺では仏舎利塔ほかその建物は、信者の手で建立することを旨としている)

また、この「提言の補足」として次のようにも述べている。

「ロンドンの仏舎利塔はいうまでもなく御師匠様の反核・世界平和運動のしょうちょうとしての大仏事ですが、御師匠様は別に反核・世界平和運動の本拠地の建設を実行に移しておられたのです。それがミルトン・ケインズにおける本堂・庫裡以下の建築でした。ところが一昨年ロンドン仏舎利塔の建立の議が突然決定したため、これが先行しましたが、別紙提言のようにミルトン・ケインズの本堂建設も御師匠様の遺業であり、またミルトン・ケインズ開発公団との約束もあって放置することはできない立場にあります。(中略)ミルトン・ケインズの仏舎利塔は平安期の建築の穏やかな気分を取り入れて設計したところ、評判が良いので本堂・庫裡も平安朝ふうの建築にしたのですが、そのために屋根の形がむずかしいものになってしまったのです。日本山妙法寺のお上人の方々は仏舎利塔には馴れていられますが、このような全然仏舎利塔とは形の異なる日本建築の経験はないので頭を痛めていたのです。ところが提言の如く、安田工務店の松村敏男氏という日本建築とコンクリート建築の両方ができる有能な歩とがロンドンにいるのです。これは全くまたとない幸運なことなので、この人の力を借りて仕上げたいと考えるようになったのです。勿論ロンドン後も残ってもらうつもりで、数日前安田工務店に話を通しました。その上、工藤馨氏もおり、この人に段取りをつけてもらうことが有利だと思います。(中略)ミルトン・ケインズの仕事を進めるようになれば、二月四日に英国にたつ当方の松浦に具体的な段取りをさせることに致します。(1985年1月31日、東京にて)」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

平安朝風の本堂・庫裡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

本堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参考 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

トップに戻る |

|

|

|