|

|

|

|

設計理念 |

|

|

|

|

|

|

|

|

日本人特有の美意識にかなう美しい社寺形態の探求 |

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實は建築史家として、常に建築物を美しさという観点から論じてきた。特に社寺建築においては、美しい形態がその建築物の命であり、美しさの根源が何処にあるのかを探求し続けてきたといっていいだろう。

そのひとつの答えが、日本人特有の美意識にかなう形態である。研究者として数多くの社寺建築を調査研究した経験を生かし、設計者として、美しい社寺建築の実現のための建築手法を確立していくことになる。 |

|

|

|

|

|

RC構造による伝統的社寺形態の追求 |

|

|

|

|

|

|

|

|

・ 挿肘木形式の変遷について

・ 錣葺屋根形式の変遷について

・ 屋蓋曲線(軒反り、屋垂み曲線)の変遷について |

|

|

|

|

|

大岡實は自らの不幸な過去を教訓として、RC構造の社寺建築物を手掛けていくのだが、常に伝統的な木造社寺建築の形態を念頭に置き、RC構造の特性を生かした、独自の社寺デザインを創り上げていった。

そこには決して木造社寺の模倣ではなく、断固として意匠とRC構造との合理性を追求する姿勢がある。

大岡實の処女作は浅草寺本堂であったが、工事が着工されるまでには寺側の諸事情で時間が掛かり、その間に二番目の設計である光厳寺本堂が建立されている。 |

|

|

|

|

|

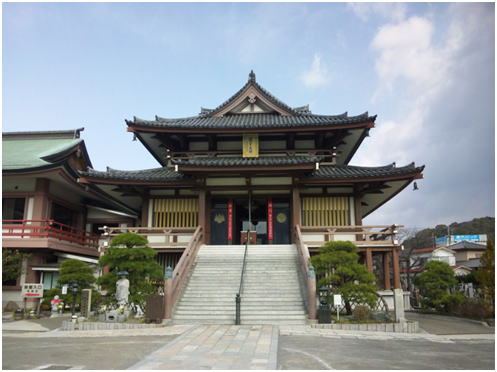

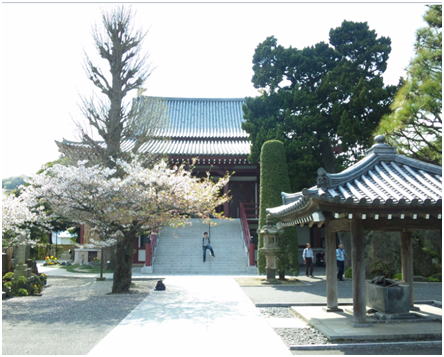

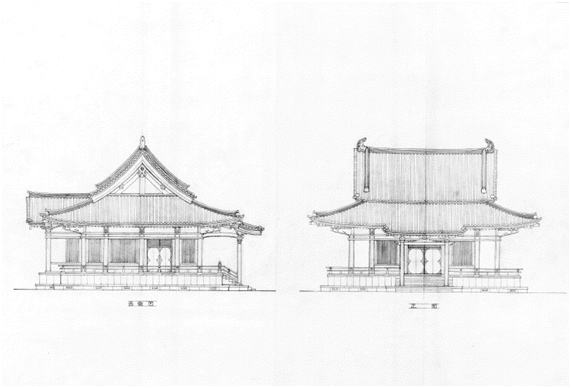

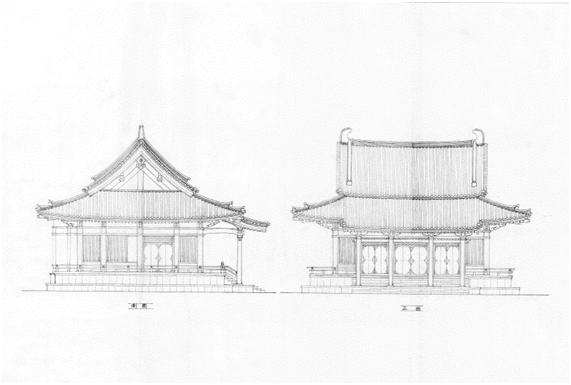

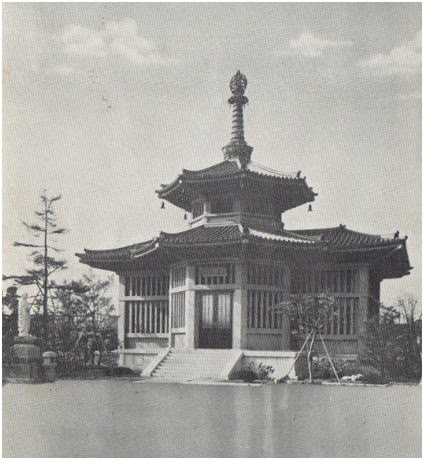

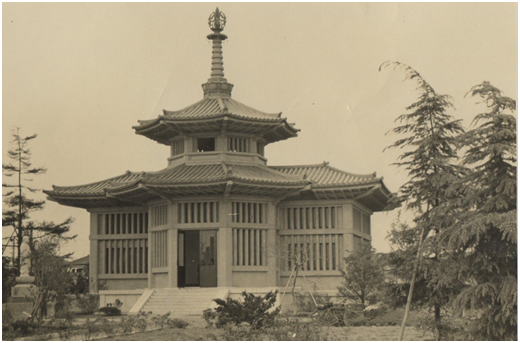

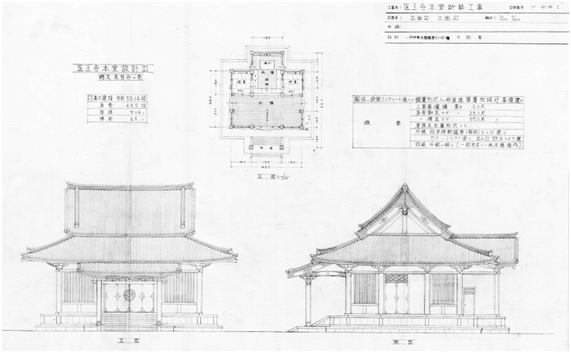

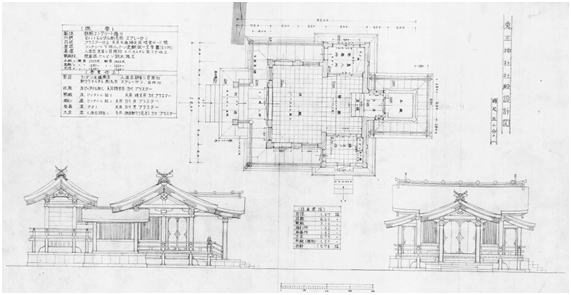

昭和25年10月/1950年/光厳寺/本堂/富山県富山市 |

|

|

|

|

|

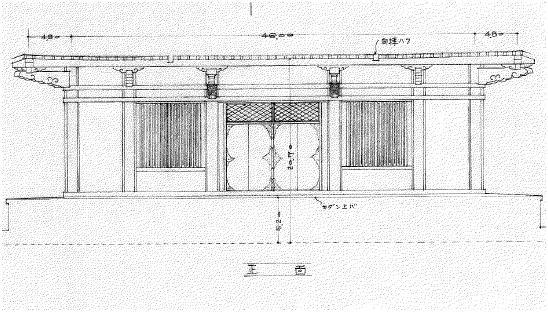

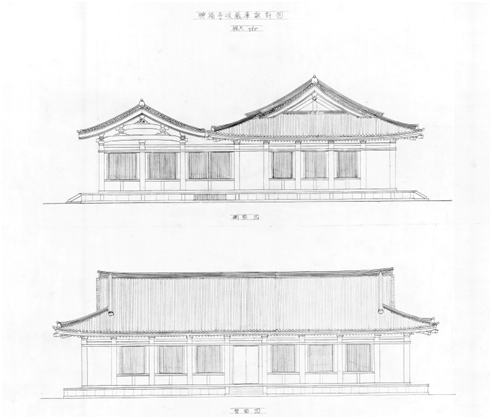

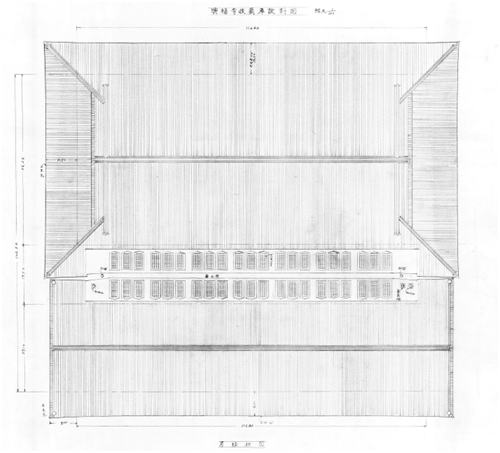

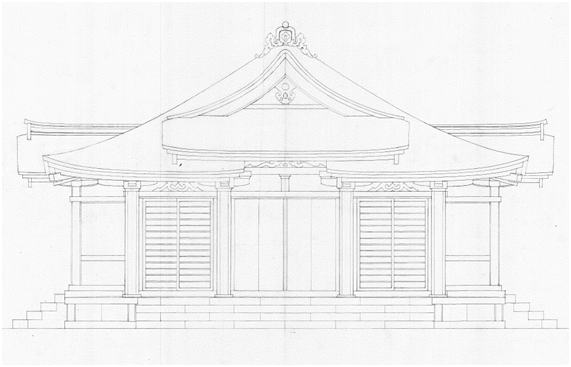

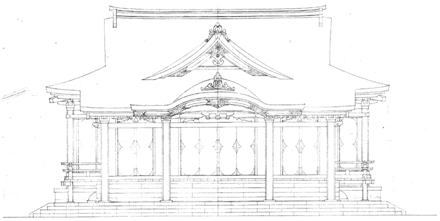

本堂正面 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

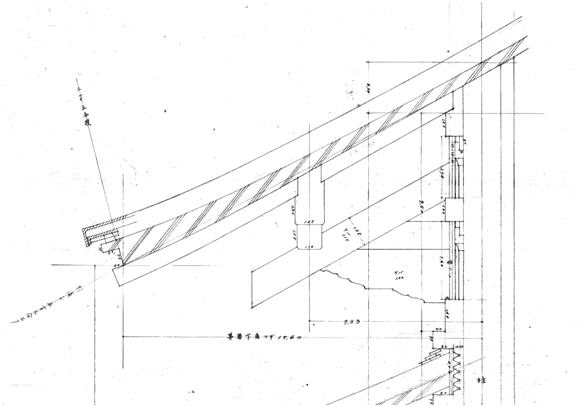

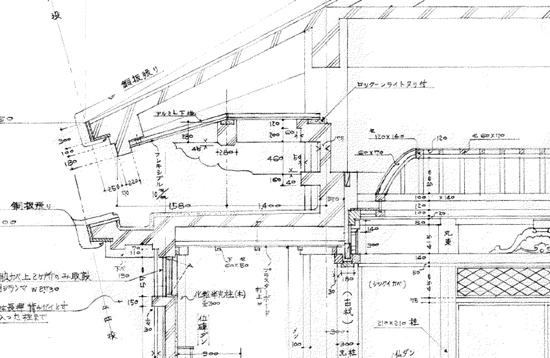

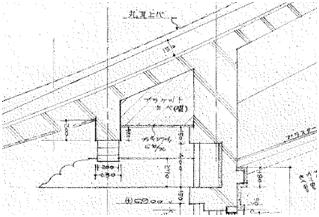

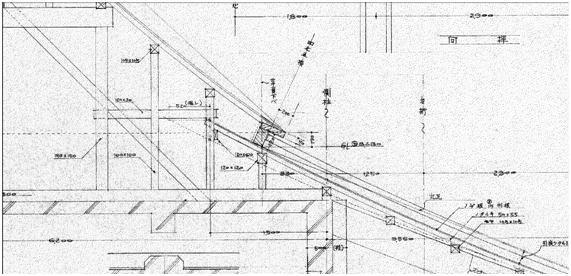

| 軒裏の形状 |

挿肘木と隅木、垂木 |

|

|

|

|

|

|

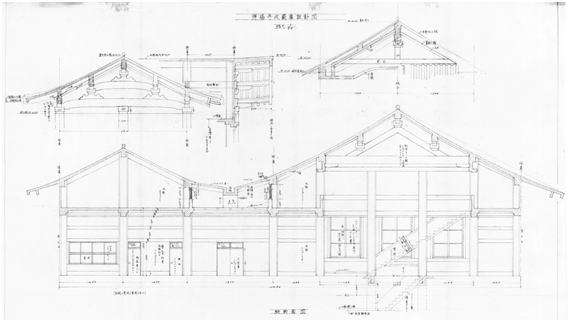

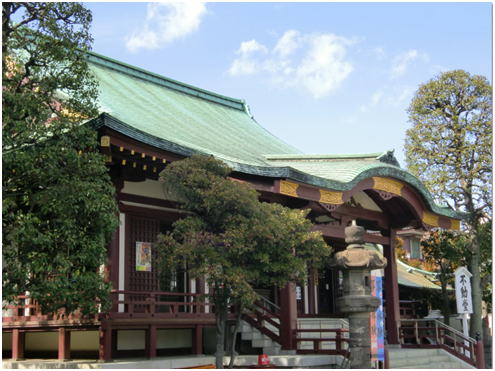

写真を見て分かるように斗栱(挿肘木)、丸桁、隅木、垂木などが簡略化されながらも伝統建築のパーツが散りばめられている。また、「大岡實は自身のノートの中に『材料、構造が全く変わったのであるから、その材料、構造の特性を生かした全く新しい形にすべきである』と書いており、忠実に伝統的社寺形式を守ることにはそこまで重点を置いていないようである。むしろコンクリートという新しい材料に適した社寺の形式を目指していると思われる。このように大岡實はコンクリート造に適した簡素な造形をベースとしつつ、細部に斗や長押、瓦などの日本風意匠を取り入れる形で設計しているといえる。」(「建築史学者・大岡實の社寺建築設計」という研究課題で、初めて大岡實のコンクリートによる社寺デザインを取り上げた、横浜国立大学大学院の山田なつみ氏の修士論文より)

浅草寺本堂では寺側から旧本堂の外観の復元を強く依頼されたこともあり、伝統的な日本の社寺建築の形式を踏襲した伝統的木造社寺形式をそのままコンクリートで再現するにとどまらざるをえなかったようである。

(「有鄰」昭和52年12月10日 川崎大師の諸建築より)

そしてこの光厳寺本堂でも同じように光厳寺住職からは伝統的な様式にしてほしい旨のやりとりがあったが、伝統木造建築の特徴である軒先の斗栱(挿肘木)、丸桁、隅木、垂木などは簡略化され、軒反りも僅かに読み取れるだけである。ここには「コンクリート造に適した簡素な造形をベースとしつつ、細部に斗や長押、瓦などの日本風意匠を取り入れる形で設計」する姿勢がみてとれるのである。中でも挿肘木が採用されていることは注目に値する。このような意味で光厳寺本堂は大岡實の新しい社寺デザインへの模索がみてとれるのではなかろうか。そして三番目の設計となる川崎大師平間寺本堂では光厳寺本堂のようにこれまでの社寺建築の伝統から大きく逸脱することなく、伝統的な社寺形式に則りながらもコンクリート造に適するよう工夫して設計していくのである。このような意味からも光厳寺本堂は大岡實の設計活動の原点として捉えられるのではないだろうか。 |

|

|

|

|

|

なお、挿肘木については「挿肘木形式の変遷」末尾の参考資料の用語解説を参照のこと。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

トップに戻る |

|

次に大岡實建築研究所の意匠上の特徴をみていくと、 まず一つ目として、組物の「挿肘木形式の採用」があり、初期の作品から完成期の作品へと試行錯誤を繰り返しながら発展進化していく。組物の挿肘木形式の採用について大岡實は次のように述べている。「社寺建築において斗栱としての組物は何と言っても形態上の生命であるが大斗にくびれがあると鉄筋コンクリートの場合、木造と構造がちがうので、そのままの形式で造ると不経済になり形も整えることができない。」そのため少し工夫が必要となる。(お大師さまとともに第5集「山門の建築について」より)

ここで大岡實は大仏様の挿肘木が合理的と考え、挿肘木の手法(大斗を用いず肘木を柱に直接突き刺す形式)を用い、これを持送り風に取扱って軒を支え、随所に簡単な繰形を整えたのである。「構造が全く変わったのであるからその材料・構造の特質を生かした、形も全く新しい形にすべきである」として垂木、斗栱、出桁などすべての部分を構造体として利用する。その結果として鉄筋コンクリートに適した手法として、繰形付の軒下腕木を長押が受けた形式に辿りつくのである。これについては「お大師さまとともに第5集「山門の建築について」の中でも「肘木が真に差込まれた感じが出ない欠点を是正するために肘木を太く長い腕木にして、下を長押で受けて、挿肘木の好ましくない感じを救っている」と述べている。

このような観点から各作品をみていくと増上寺大殿の斗栱のデザインに大岡實建築研究所の意匠上の特徴が結実していることが確認できる。なお、尾垂木(斜の材)もやりにくいので水平に組むことや軒下の組物も力強いものでなければならないとの考えから法隆寺金堂などにみられる雲形斗栱を念頭に挿肘木のデザインをしていることもその特徴と捉えてよかろう。

それでは大岡實建築研究所の作品における挿肘木形式の変遷についてみてみよう。

|

|

|

|

|

|

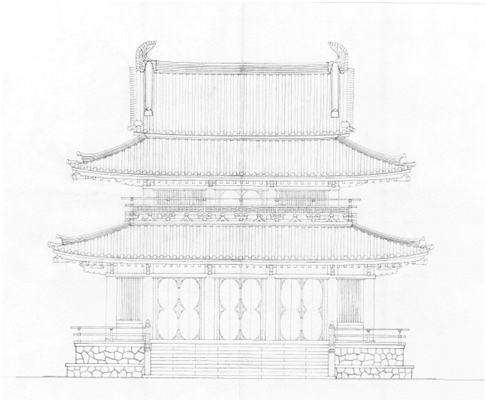

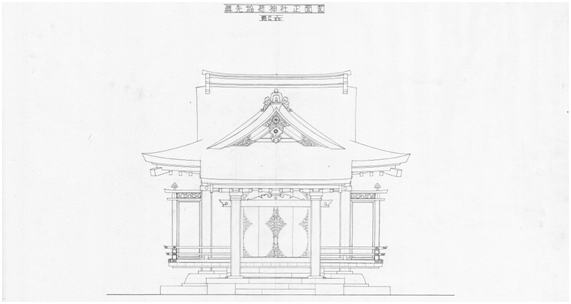

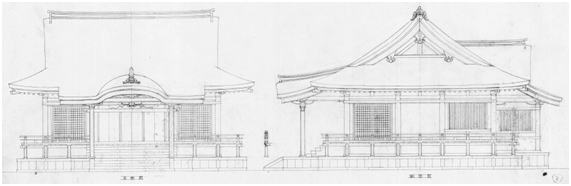

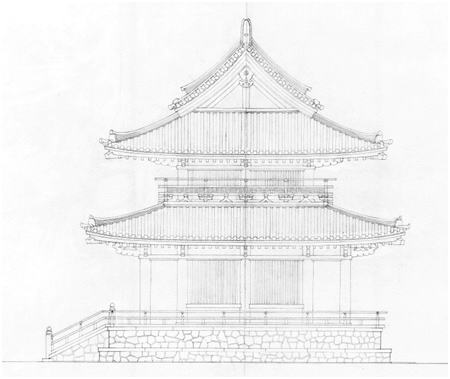

昭和27年10月/1952年/川崎大師 平間寺/大本堂/神奈川県川崎市 |

|

|

|

|

|

「浅草寺本堂では旧本堂の外観の復元を強く依頼されたこともあり、伝統的な日本の社寺建築の形式を踏襲したものであり、伝統的木造社寺形式をそのままコンクリートで再現するにとどまらざるをえなかったのであるが、三番目の設計となる川崎大師平間寺本堂では光厳寺本堂のようにこれまでの社寺建築の伝統から大きく逸脱することなく、伝統的な社寺形式に則りながらもコンクリート造に適するよう工夫して設計していくのである。」(山田なつみ氏の修士論文より) |

|

|

|

|

|

初層の大斗形式の斗栱 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

初層の斗栱は柱の上に大斗がのり、そこから大仏様の繰形のある肘木が出で丸桁を受ける形式にとどまっているが、上層の斗栱は雲形をした挿肘木形式となっている。(法隆寺金堂などに使われている雲肘木を範とし、力強さを演出していると思われる)

上層の斗栱は長押のような水平材で受けると同時に柱形状の垂直材に挿し込まれているようにデザインされている。ただし、この雲形は後の作品に見られるような軽快なくりぬきは無く、板形状となっていて軒を支える構造体としてのイメージが強調されているようである。また、後の作品では水平にデザインされる尾垂木はここでは通常の斜めとなっている。

なお、雲肘木については「挿肘木形式の変遷」末尾の参考資料を参照のこと。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上層の挿肘木形式の斗栱 |

|

|

|

|

|

|

|

|

上層の隅部斗栱 |

|

|

|

|

|

ちなみに初層の斗栱は下図の通り従来の大斗形式である。 |

|

|

|

|

|

初層の斗栱 |

|

|

|

|

|

ここでは大斗の下に皿斗が置かれ、大斗の斗繰りによって柱が断面欠損することなく鉄筋コンクリート造としての合理性を保っている。(皿斗を置くことによって、大斗の斗繰り部分の幅が柱の幅と同じであることによる造形上の不釣り合いを視覚的に救っているようだ)

なお、大岡實は「伝統的な寺院の様式を踏襲し、他方ではこれに近代的な構造法をどう適用するか」という課題に「川崎大師本堂の構造について」というメモの中で、構造面で設計に際してとった根本の方針として次の二点をあげている。

一点目は「木構造の手法をそのまま鉄骨と鉄筋コンクリート造でおきかえることは出来るだけやめて鉄骨鉄筋コンクリートラーメンと鉄骨トラスで骨組みを作り上げる」こと

二点目は「形のためだけに垂木をつけたり斗栱の形を作ったりすることは出来るだけやめて、垂木、斗栱、出桁などすべての部分を構造体として利用する」ことである。

また、「有鄰」(昭和52年12月10日)の中では、川崎大師本堂では「鉄骨鉄筋コンクリートに適した手法を考えて、繰型付の軒下腕木を長押が受けた形式を採用した」と述べている。(上記写真を参照のこと)

|

|

|

|

|

|

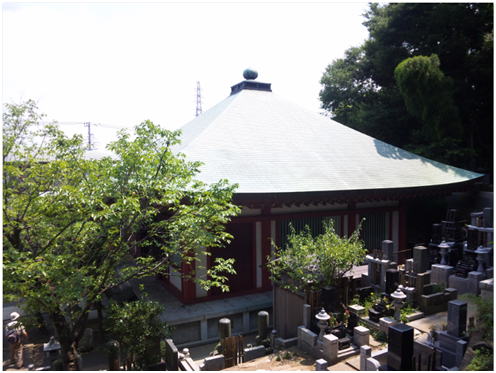

昭和38年11月/1963年/東江寺/本堂/東京都葛飾区 |

|

|

|

|

|

本堂全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この作品以前は柱の上に大斗がのる形式が採用されていたが、挿肘木形式に変化しており、後の眞光寺本堂等に見られる挿肘木形式の斗栱への過渡期の作品と位置づけられるのではなかろうか。(なお、川崎大師本堂では上層の斗栱に板形状の雲形の挿肘木が採用されているが(下の写真を参照)、初層部分にこのようなくりぬきのある挿肘木が採用されたのはこの作品が最初である。

ここでの挿肘木は後の作品に明確に見られる「長押が受けた」形ではなく、直接柱から出ている持ち送りの部分と長押で受けているように見えるが壁から出ている肘木の部分とから構成されている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東江寺本堂の挿肘木 |

|

|

|

|

|

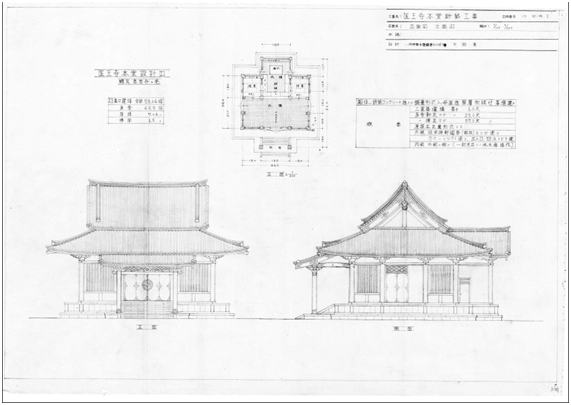

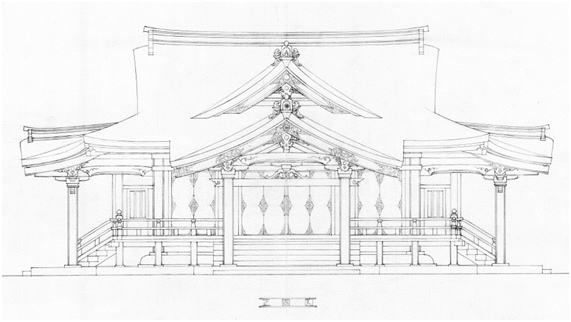

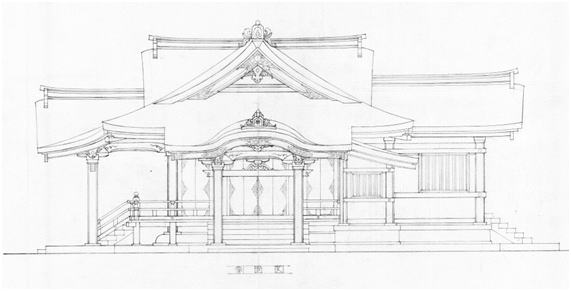

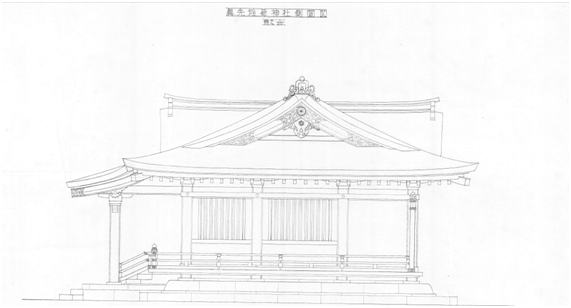

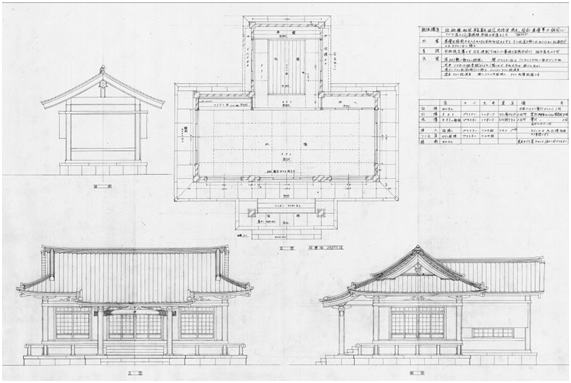

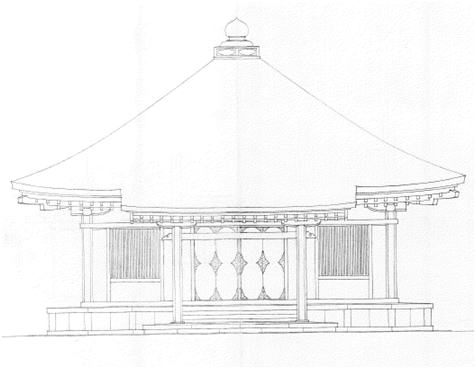

昭和42年8月/1967年/眞光寺/本堂/神奈川県横浜市 |

|

|

|

|

|

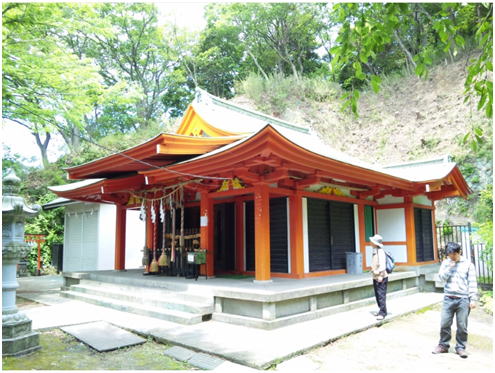

本堂全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

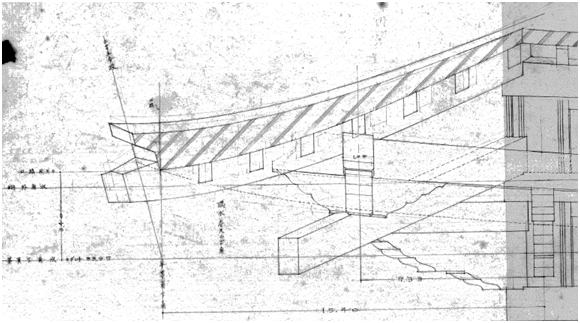

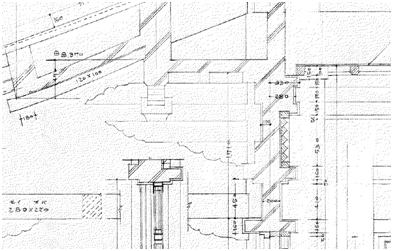

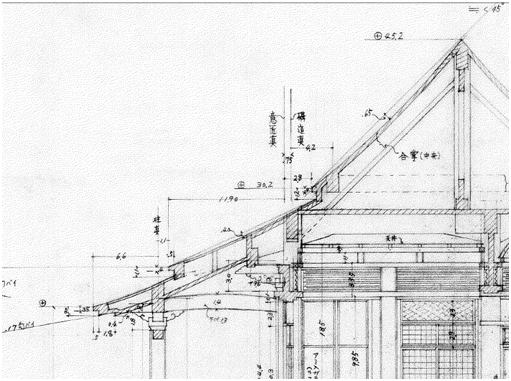

この作品では軒下腕木を長押が受けた形が明確に見てとれるのではなかろうか。また、ここでの挿肘木はくりぬきがあり軽快な雰囲気を出している。(形は以前の作品でも多用されている雲形のデザインとなっている) |

|

|

|

|

|

|

|

|

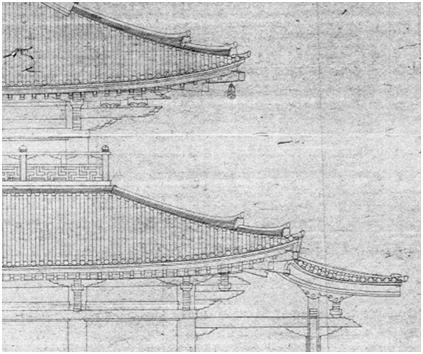

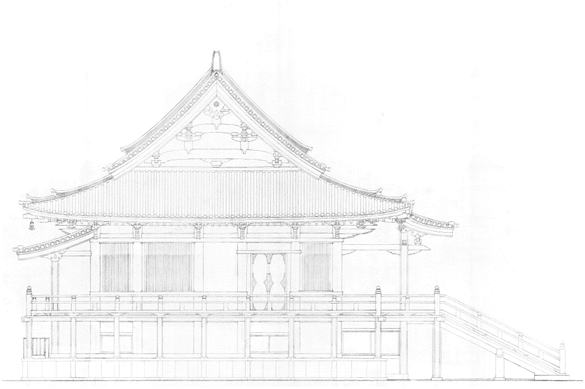

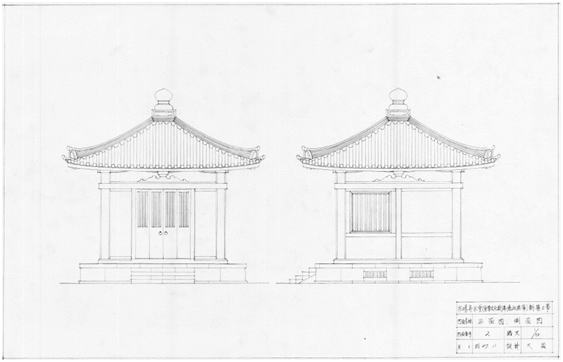

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

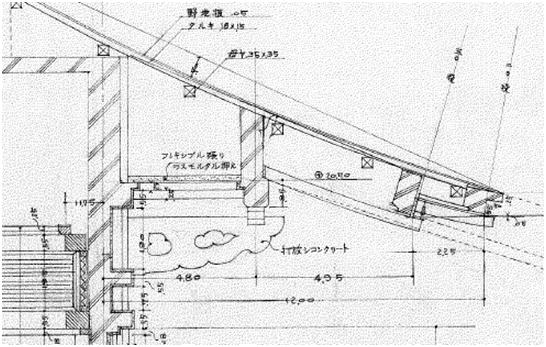

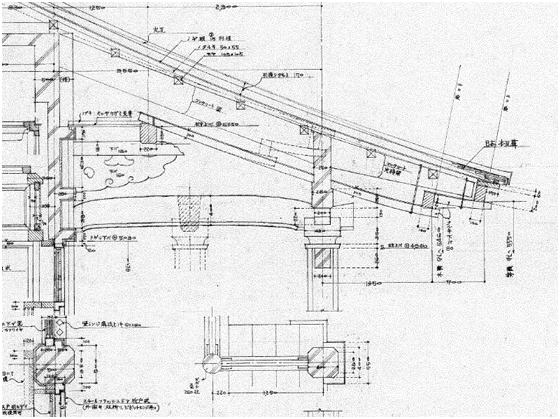

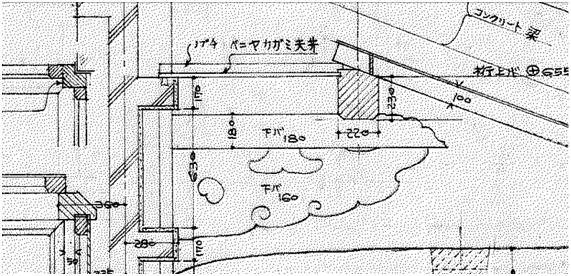

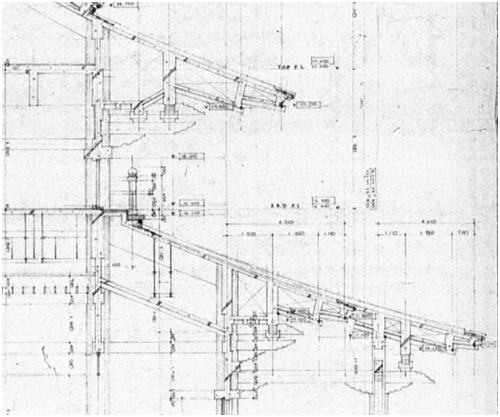

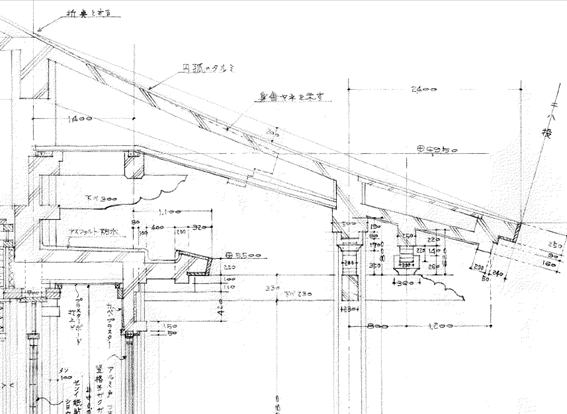

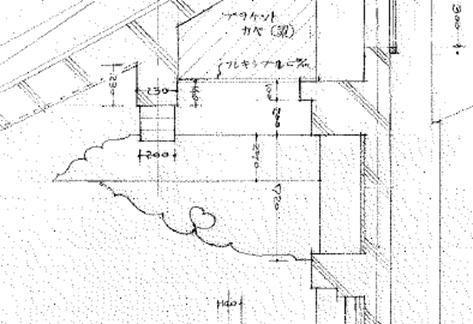

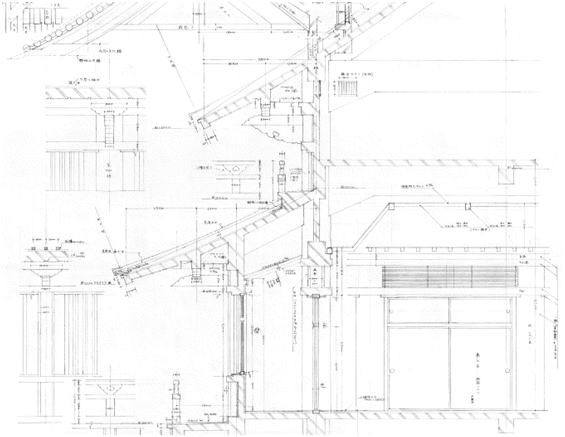

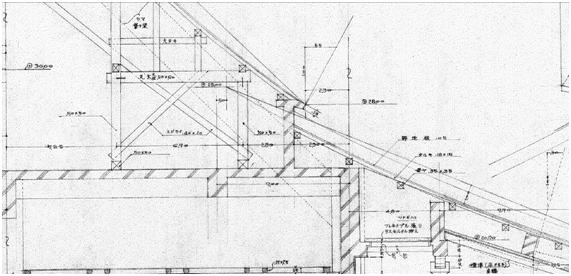

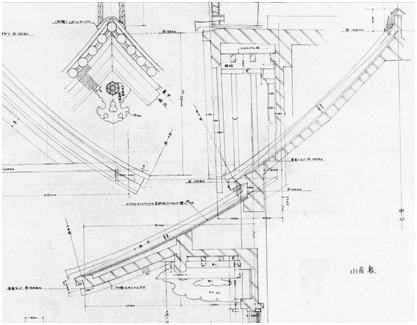

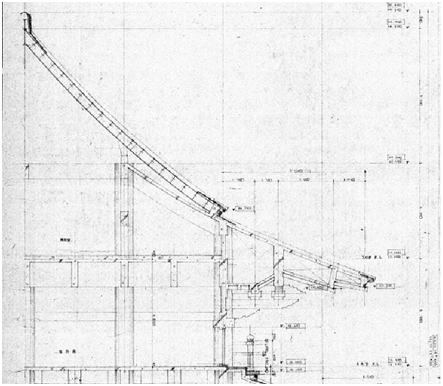

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

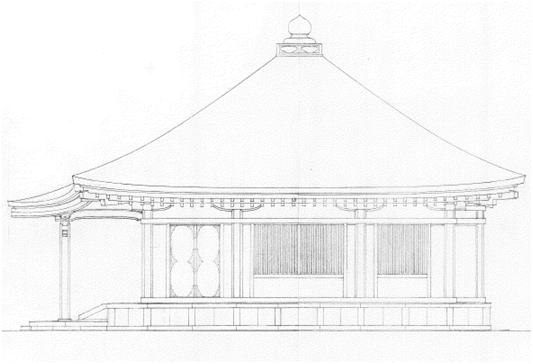

昭和44年1月/1969年/法蔵院/本堂/神奈川県横須賀市 |

|

|

|

|

|

本堂全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

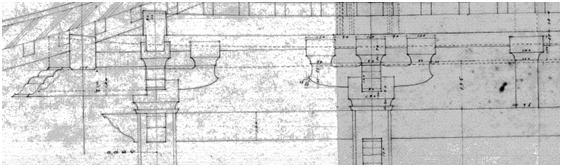

眞光寺と同じタイプである。 |

|

|

|

|

|

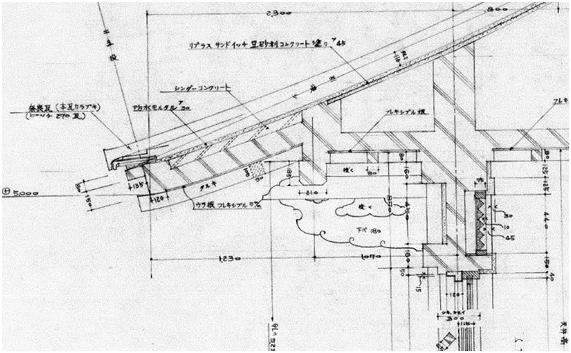

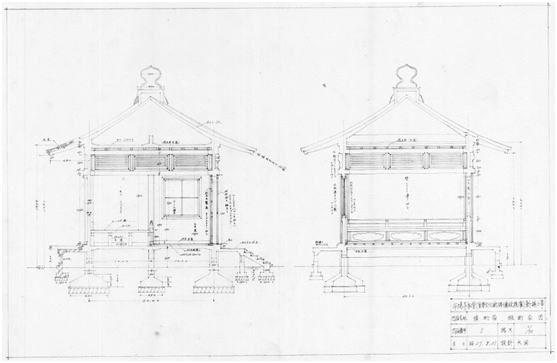

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

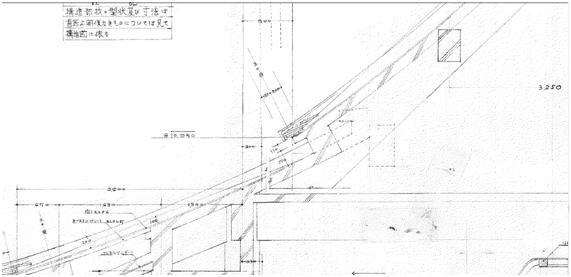

挿肘木部分拡大図 |

|

|

|

|

|

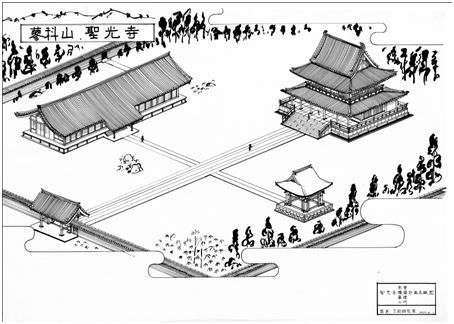

昭和44年3月/1969年/聖光寺/本堂/長野県蓼科 |

|

|

|

|

|

本堂全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これも眞光寺、法蔵院と同じタイプである。 |

|

|

|

|

|

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

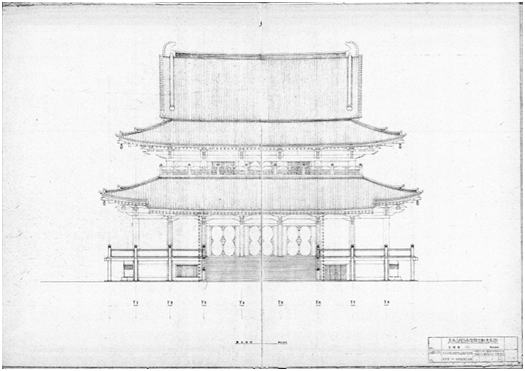

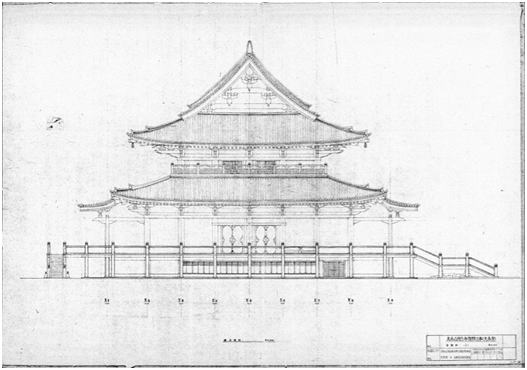

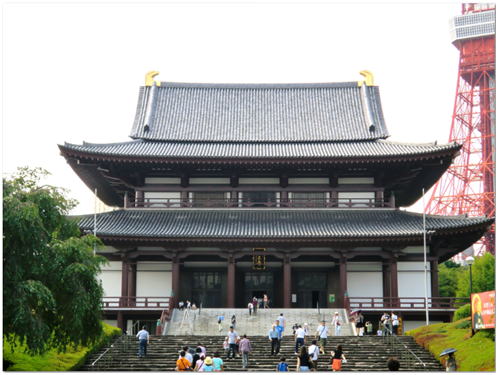

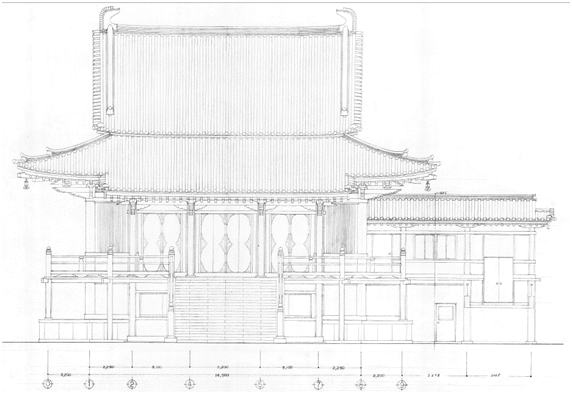

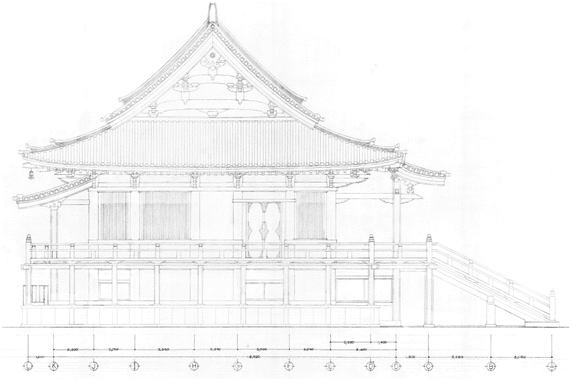

昭和46年5月/1971年/増上寺/大殿/東京都港区 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

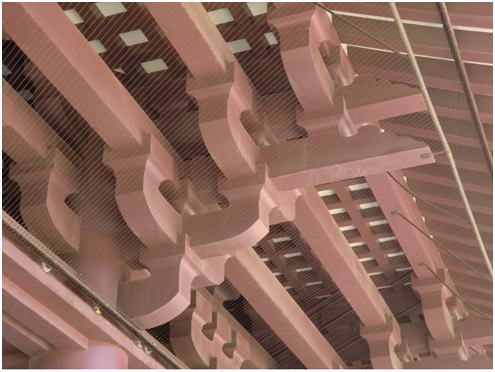

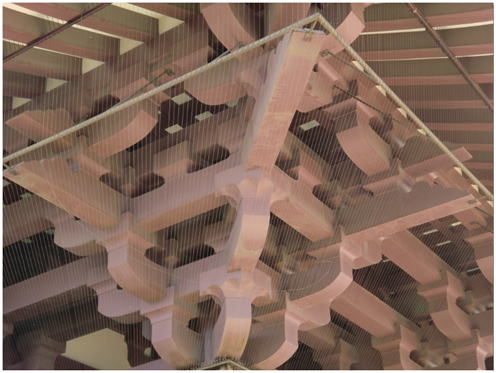

この作品ではくりぬきの無い持ち送り形状の挿肘木となっているが、尾垂木を斜めにせずに水平に扱って変化ある形に整えている。(大岡實は施工面も考えて水平にしたと述べている)

なお、挿肘木形式の組物として洗練化され、大岡實建築研究所のデザインの特徴として確立された作品であると考えられる。

(形は法隆寺金堂などに使われた雲肘木のイメージを踏まえながらも大仏様の雰囲気が強調された挿肘木となっている。また鎌倉時代の挿肘木がその雄健であるがゆえに粗放であったことが、軽妙さが常に好まれた日本人の美意識に馴染まずにその後は採用されなくなっていったのであるが、その点についても良く考慮され、力強さを持ちつつもあくまでおだやかで、優美なデザインとなっているのではなかろうか。そうした意味で、ここに大岡實建築研究所の独自の手法が確立した作品として捉えてもよかろう)

|

|

|

|

|

|

大仏様を進化させた挿肘木 |

|

|

|

|

|

|

|

|

上層の挿肘木の拡大図/尾垂木も水平になっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面図 |

|

|

|

|

|

昭和47年11月/1972年/泉谷寺/本堂/神奈川県横浜市 |

|

|

|

|

|

本堂全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

昭和49年4月/1974年/延命寺/本堂/神奈川県逗子市 |

|

|

|

|

|

本堂全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤一平氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

初層の挿肘木形式の簡略化された斗栱 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上層の雲形の挿肘木 |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

昭和50年04月/1975年/川崎大師平間寺/大山門/神奈川県川崎市 |

|

|

|

|

|

山門全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

山門側面 |

|

|

|

|

|

|

|

|

上層斗栱 |

|

|

|

|

|

|

|

|

下層斗栱/本格的な挿肘木形式の三手先斗栱となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

増上寺大殿と同じく尾垂木は水平となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

隅部斗栱 |

|

|

|

|

|

昭和51年/1976年/長安寺/本堂/神奈川県横須賀市 |

|

|

|

|

|

|

|

|

増上寺大殿と同じタイプである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面詳細図 |

|

|

|

|

|

大岡實は斗栱について「組物は、何と言っても形態上の生命」であり、「日本建築の組物の基本形式は「大斗+肘木+斗」 これの繰り返しである」と述べている。そして「大斗にくびれがあると鉄筋コンクリートの場合、木造と構造がちがうので、そのままの形式で造ると不経済になり形も整えることができない。そのため少し工夫が必要となる」とも述べている。

そこで「大仏様の挿肘木が合理的と考え、挿肘木の手法を用い、これを持送り風に取扱って軒を支え、随所に簡単な繰形を整えた」のである。「構造が全く変わったのであるからその材料・構造の特質を生かした、形も全く新しい形にすべき」と考える。そして「垂木、斗栱、出桁などすべての部分を構造体として利用」する。その結果として鉄筋コンクリートに適した手法を考えて、「繰形付の軒下腕木を長押が受けた形式を採用した」わけである。また、「真に差込まれた感じが出ない欠点を是正するために最下部の肘木は長押で受ける」ことにしている。お大師さまとともに第5集「山門の建築について」にも「私が採用している方法は、肘木を太く長い腕木にして、下を長押で受けて、挿肘木の好ましくない感じを救っている」と述べている。

このような観点から各作品をみていくと増上寺大殿の斗栱のデザインに大岡實建築研究所の意匠上の特徴が結実していることが確認できるのではなかろうか。なお、尾垂木(斜の材)もやりにくいので水平に組むことや「軒下の組物も力強いものでなければならない」との考えから法隆寺金堂などにみられる雲形斗栱を念頭に挿肘木のデザインをしていることもその特徴と捉えてよかろう。

(お大師さまとともに第5集「山門の建築について」、昭和50年6月 建築画報「増上寺本堂の建築」、他より)

|

|

|

|

|

| |

参考資料

挿肘木については下記をご覧ください。

http://www.intsurf.ne.jp/~m_kato/yougo4.html

|

|

|

|

|

|

大仏様の遺構は東大寺南大門と浄土寺浄土堂の二棟だけである。 |

|

|

|

|

|

東大寺南大門 |

|

|

|

|

|

|

|

| 上記挿肘木の拡大写真 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

浄土寺浄土堂 |

|

| |

|

|

|

|

|

| 上記挿肘木の拡大写真 |

|

|

|

|

|

|

雲肘木については下記の通りである。

雲形の肘木で雲斗とともに雲形斗栱として飛鳥時代の建築に用いられた。雲形肘木ともいう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 上記雲形斗栱の拡大写真 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

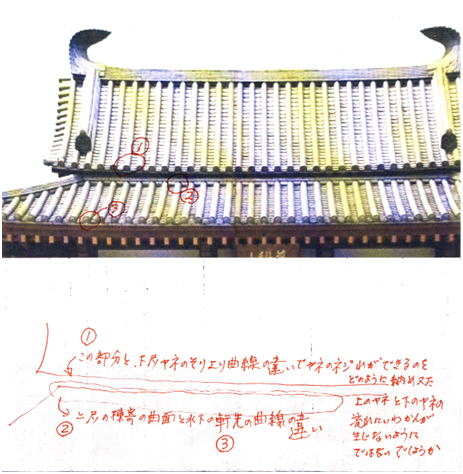

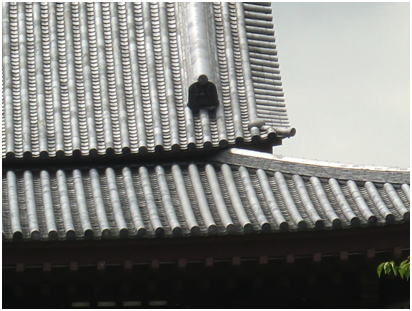

次に二つ目の大岡實建築研究所の意匠上の特徴として「錣葺屋根形式の採用」がある。

大岡實は「大きく重々しい屋根は日本寺院建築に重厚な感じをあたえる根本的要素である」と同時に「すべての場合、建築の形態は上にゆくにしたがって軽い感じでなければ安定した形は得られない」との考えのもと、「錣葺は強靭なうちに安定感があり、優れた形態である」としてその多くの作品で「安定感があり意匠的に優れている錣葺の手法を採用した」のであるが、初期の作品から晩年の作品までのその変遷についてみてみよう。 |

トップに戻る |

|

(括弧は「日本の建築」法隆寺の建築、及び昭和51年 建築東京「増上寺の建築」より)

|

|

|

|

|

|

昭和35年06月/1960年/医王寺/本堂/東京都世田谷区 |

|

|

|

|

|

医王寺の錣葺屋根の問題点

上記の写真を見ると、医王寺の錣葺の屋根は正面から見た形は今一つ良い感じとなっていない(その原因の一つには下記の錣葺屋根段差部分詳細図からも分かるように向拝の屋根が一段下がっていて屋根の段差が2段となっていることがあるかもしれない)と思われる点や下記の写真の赤丸部分のように屋根の隅部でもいま一つしっくりいっていない感じを受ける点など、初めての錣葺屋根であり試行錯誤の中であったのかもしれない。

|

|

|

|

|

|

いま一つしっくりいっていない感がある(赤丸部分) |

|

|

|

|

|

|

|

|

施工面も含めて上屋根と下屋根の反り上がりに調和がとれていないのかもしれない。(参考に下記の増上寺大殿の屋根と見比べると歴然であろう) |

|

|

|

|

|

|

|

|

平面及び立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

錣葺屋根段差部分詳細図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(参考)増上寺大殿 |

|

|

|

|

|

昭和42年08月/1967年/眞光寺/本堂/神奈川県横浜市 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ここでは向拝の屋根は下屋根からの葺き下ろしの形をとっている。 |

|

|

|

|

|

立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

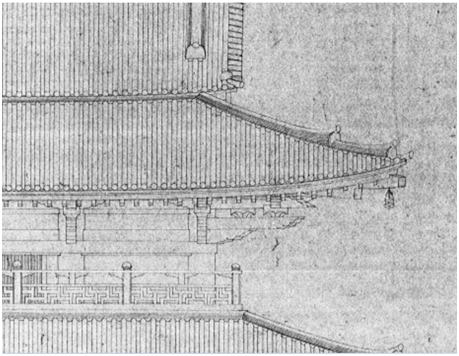

錣葺屋根段差部分詳細図 |

|

|

|

|

|

眞光寺の錣葺屋根の問題点 |

|

|

上屋根と下屋根の間が隅にいくにしたがって大きくなっている(赤丸部分) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

後年の「昭和51年 建築東京「増上寺の建築」」で大岡實は「(普通に造ると、上屋根と下屋根の間があいてしまうのであって、この部分に苦心し、殆んど密着して見えるように納めるため)錣葺は上屋根と下屋根の一体性をもたせるために、屋根面に僅かなねじれ面を造る工夫をして納めた」と述べているが、この眞光寺の場合もそういった試行錯誤の一例ではなかろうか。(この点については下記の斉藤昌昭氏の説明も合わせて参照のこと) |

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏の説明(なお、説明図の写真は眞光寺のものではありません)

|

|

|

|

|

|

ここでも参考に下記の増上寺大殿の屋根と見比べると歴然であろう。 |

|

|

|

|

|

(参考)増上寺大殿 |

|

|

|

|

|

昭和44年01月/ 1969年/法蔵院/本堂/神奈川県横須賀市 |

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

眞光寺に見られたような上屋根と下屋根の間のあきは解消されているようだ。

(錣葺屋根段差部分の立ち上がりも木造で施工していることで、上手く調整できているのかもしれない)

また、向拝の屋根は下屋根からの葺き下ろしの形をとっている。 |

|

|

|

|

|

立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

錣葺屋根段差部分詳細図 |

|

|

|

|

|

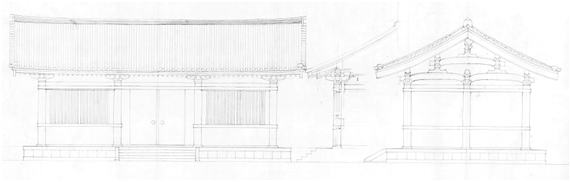

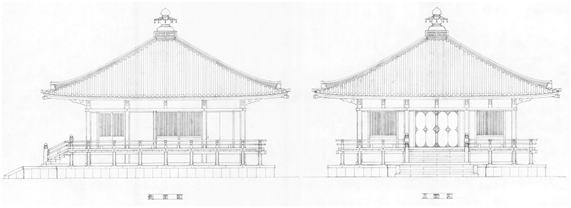

昭和44年03月/ 1969年/聖光寺/本堂/長野県蓼科 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ここでは重層の錣葺屋根となっている。

大岡實が述べる通り、上方の屋根は屹立性が強く、鋭い感じを持っているが、周囲の勾配の緩い屋根が、これを受けて、安定感を与えるのに役立っており、極めて巧みな意匠となっている。(後述の項参照) |

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

錣葺屋根段差部分詳細図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

聖光寺 本堂・鐘楼・庫裡・山門 鳥瞰図 |

|

|

|

|

|

この聖光寺を建設中に大岡實は現場の要請で屋根の納まり等をチェックするために現地を訪れており、その際に助手の松浦弘二と「これで大丈夫だな」と確認し合っていたという。その時期は次の増上寺大殿の設計中であったともいう。(斉藤昌昭氏のインタビューより/斉藤昌昭氏は聖光寺の施工を請け負った竹中工務店の現場責任者で、この他の作品にも多数関与している) |

|

|

|

|

|

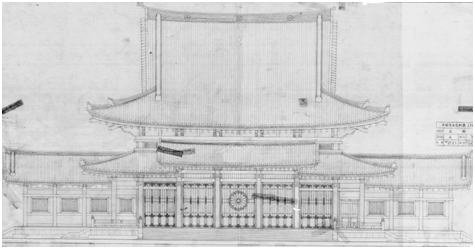

昭和46年05月/ 1971年/増上寺/大殿/東京都港区 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

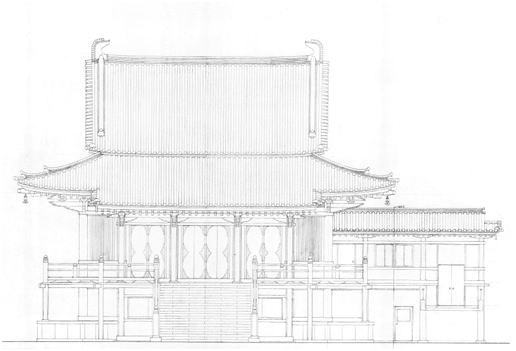

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

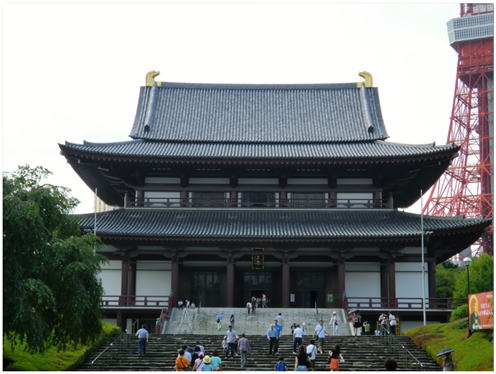

ここでも重層の錣葺屋根となっており、写真からも分かるように東京タワーにも負けない雄大さを誇っている。また、錣葺屋根の美しい形態がここに完成しているのではなかろうか。(大岡實も「増上寺本堂の建築について」の中で「今迄の中で、一番良く納まったと思っている」と述べている) |

|

|

|

|

|

|

|

|

立面拡大図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

錣葺屋根段差部分詳細図 |

|

|

|

|

|

昭和51年/ 1976年/長安寺/本堂/神奈川県横須賀市 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

錣葺屋根段差部分詳細図 |

|

|

|

|

|

ここでは小規模でもあり単層の錣葺屋根となっているが、増上寺大殿までの発展と洗練を踏まえた雄大かつ美しい形態の屋根となっているように感じられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實が述べているように、建築は「全体の形は比例が良く、奥行きが深いことでボリューム感と立体感が強くなる」ということで錣葺屋根はその効果を大いに発揮している。前面から、また側面からその形態を見たときに、屹立性が崇高性を感じさせる。「屹立性」について大岡實は「入母屋自体の形についても、私は玉虫厨子に見るような、いわゆる錣葺の屋根が意匠的に非常に優れていると考えている。錣葺の場合、上方の部分は矩勾配(45°)に近く、下方の部分は四寸~五寸の緩い勾配で、その結果は、上方の屋根は屹立性が強く、鋭い感じを持っているが、周囲の勾配の緩い屋根が、これを受けて、安定感を与えるのに役立っているのであって、極めて巧みな意匠であり、今回も錣葺を採用した」と述べている。

(「建築東京」増上寺の建築 昭和51年 より)

「永年の経験を生かして後世に残る記念的建築を造ることが使命」と臨んだ増上寺大殿では、医王寺から始まり発展、洗練された「錣葺」の屋根が崇高な形態を演出する大岡實建築研究所の作品の意匠上の特徴の一つとなっている。 |

|

|

|

|

|

ここで、大岡實建築研究所の錣葺屋根をもつ作品を年代順に並べると下記の通りとなる。 |

|

|

|

|

|

① 昭和35年06月(1960年) 医王寺 本堂 東京都世田谷区

② 昭和42年08月(1967年) 眞光寺 本堂 神奈川県横浜市

③ 昭和44年01月(1969年) 法蔵院 本堂 神奈川県横須賀市

④ 昭和44年03月(1969年) 聖光寺 本堂 長野県蓼科

⑤ 昭和46年05月(1971年) 増上寺 大殿 東京都港区

⑥ 昭和51年 (1976年) 長安寺 本堂 神奈川県横須賀市 |

|

|

|

|

|

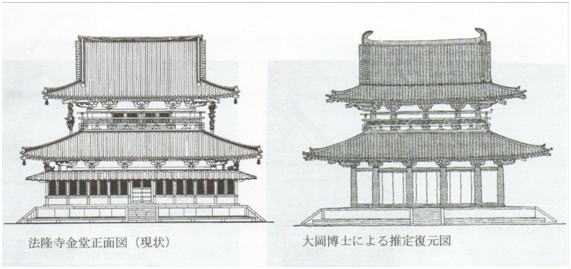

なお、大岡實は法隆寺金堂の屋根は当初から入母屋形式であって、錣葺形式ではなかったことが解体修理の調査から分かっていたにもかかわらず、以下のような錣葺屋根を持つ推定復元図を作成している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實の錣葺屋根に対する造形的思いが伝わってくる話であると同時に聖光寺本堂の姿を重ね合わせてみると長年の文化財の調査で特に飛鳥・奈良時代の古社寺に精通してきた建築史学者としての積年の思いが推察できるのではなかろうか。 |

|

|

|

|

|

なお、文中の鉤括弧(かぎかっこ)の部分は文中で示した資料や大岡實著作並びに寄稿、及び山田なつみ氏の横浜国大修士論文から引用したものです。 |

|

|

|

|

|

参考資料 |

|

|

|

|

|

法隆寺玉虫厨子/錣葺屋根の原点 |

|

|

|

|

|

|

|

|

錣葺屋根部分の拡大(レプリカ) |

|

|

|

|

|

錣葺屋根の「錣」とは、冑の頭に被る部分から下に垂れて首筋を覆う錣(しころ)からきているという。

また、錣葺屋根をもつコンクリート造の建物としては大岡實建築研究所の作品以前には下記の四天王寺金堂が建設されている。

その他、コンクリート造では昭和46年に西新井大師総持寺大本堂が、木造では手児奈霊堂(千葉県市川市在)、龍顔寺本堂(長野県上田市)などがある。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

四天王寺金堂(昭和38年完成) |

|

|

|

|

|

ところで、錣葺のルーツについて興味深い文献があるのでここに若干転記したい。

「扶余窺岩面遺跡出土山景文瓦 (百済末の壁 (百済末の壁 と推定されている)に鴟尾付錣葺入母屋造の建築が表現されている。 と推定されている)に鴟尾付錣葺入母屋造の建築が表現されている。

推古天皇30年(622)に帰化人系の東漢加西溢・漢奴加己利が画師となって作られた天寿国 帳に錣葺風入母屋の鐘堂がみられる。 帳に錣葺風入母屋の鐘堂がみられる。

平城付近出土の高句麗時代と推定されている切妻造の陶屋は屋根が二段に分かれていたことを示し、錣葺の類似手法とみることもできよう。

中国漢代では入母屋の家形明器が寄棟の四川雅安 闕(209ころ)とともに、錣葺を明示していることが知られている。 闕(209ころ)とともに、錣葺を明示していることが知られている。

また、新中国における飛躍的な考古学の成果より、四川牧場山灌漑渠後漢10号岩墓出土の家形明器は錣葺入母屋造を示すらしい。

一方、後漢における錣葺を示す例は四川省に多く発見されている。

また、敦煌莫高窟北朝壁画中の建築図の調査結果によると、北周(556~581)に錣葺入母屋が大量に現れる。

さて、法隆寺金堂の屋根は軒先を緩勾配とし、本体部を急勾配とした入母屋造である。その上層にみる天秤式の尾垂木構法と、軒先垂木の末端に土居桁をのせ、その上に切妻の小屋組を組立てる構造は、玉虫逗子にみるような錣葺の入母屋を原形とするものであろう。また、調査の結果によると当初計画で錣葺の一重堂宇が構想された可能性がある。

|

|

|

(「日本建築の特質」より) |

|

|

|

トップに戻る |

|

そして三つ目の大岡實建築研究所の意匠上の特徴として「屋蓋曲線(軒反り・屋垂み曲線)の美しさ」がある。

大岡實はその著作の中で「エレガンスとデリカシーが日本芸術の根本的な精神」だとし、「エレガンスとは凛々しい、そしてたくましい姿でありながら、洗練されたデリカシーがあるものという言葉」と述べている。(昭和41年10月大岡實先生定年退官記念事業会発刊「日本古建築の特質と私の半生」より)

また、日本人はどんな建築を好んだかというと、「剛直で雄健荘重な気象を尊び、しかし粗放になり、鈍重になることを極端に嫌った」つまり、「日本建築においては軽妙さが常に好まれ、それが日本建築を一貫した日本人の強い趣味であり、日本建築形態の基本精神である」とも述べる。そして、「日本古建築の造形を左右するものは、まず大きな屋根と軸部の比例関係」にあり、「日本建築は、曲線よりなる屋根をもちい、これら曲線の交錯よりくる屋根の風貌を生命とする」のであり、中でも「屋根の形を定める重要な要素の一つが、茅負の曲線である」として、そこに注力して設計に取り組んできたと述べている。ここでは初期の作品からその変遷をみてみよう。

|

|

|

|

|

|

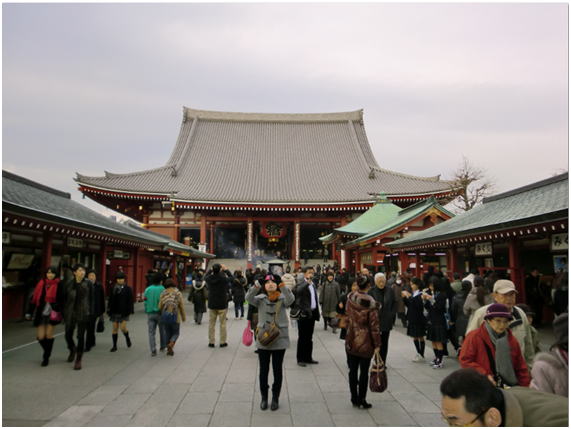

浅草寺 本堂(1951年/昭和26年) |

|

|

|

|

|

浅草寺本堂は大岡實の新築設計処女作であったが、寺側から旧本堂の外観の復元を強く依頼されたこともあり、伝統的な日本の社寺建築の形式を踏襲した伝統的木造社寺形式をそのままコンクリートで再現するにとどまらざるをえなかったようであるが、「日本建築の生命」である「屋根の風貌」は「エレガンスとデリカシー」を感じさせる軽妙で美しい曲線が織りなす形態となっており、この軒反りと屋垂みの曲線が大岡實建築研究所のデザインの基本であり特徴となっている。浅草寺本堂は大岡實の新築設計処女作であったが、寺側から旧本堂の外観の復元を強く依頼されたこともあり、伝統的な日本の社寺建築の形式を踏襲した伝統的木造社寺形式をそのままコンクリートで再現するにとどまらざるをえなかったようであるが、「日本建築の生命」である「屋根の風貌」は「エレガンスとデリカシー」を感じさせる軽妙で美しい曲線が織りなす形態となっており、この軒反りと屋垂みの曲線が大岡實建築研究所のデザインの基本であり特徴となっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

竣工時の「所感-設計監理について-」では「永年日本の古い建物に親しんできた私には組物や軒廻りや部材の比例等においては江戸時代そのままを再現する気にはなれず、その間に鎌倉時代や奈良時代の形式を取入れてまとめあげたのである。即骨組の大きさの比例や細部においては古いゆったりとした感をねらったのである。」と述べている。

軒の出は大きく、大棟の反りも軒先と呼応し、軒先は真反り(総反り)となっている

|

|

|

|

|

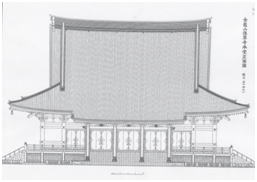

| 正面立面図 |

側面立面図 |

|

|

|

|

|

|

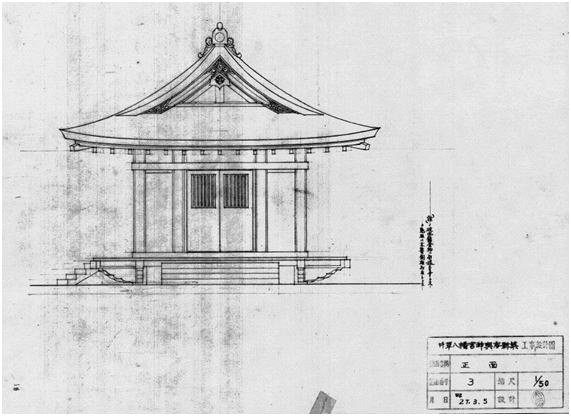

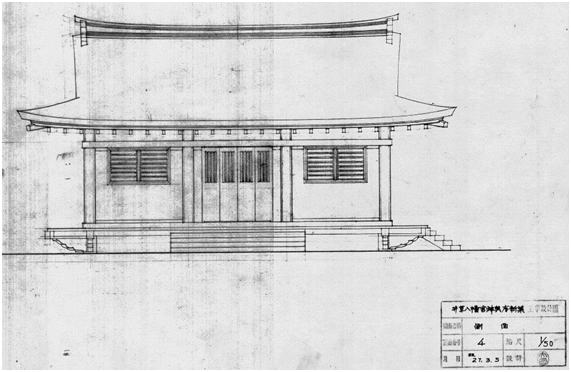

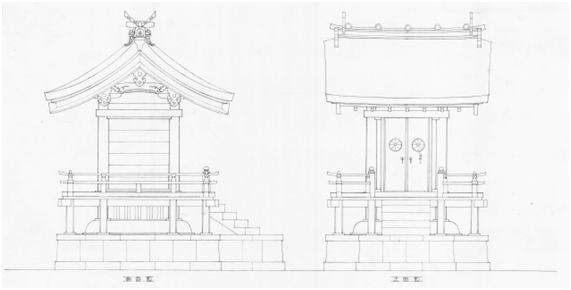

井草八幡宮 文華殿(1952年/昭和27年02月) |

|

|

|

|

|

浅草寺本堂、光厳寺本堂と設計をした後、川崎大師本堂の設計を手掛ける間にこの井草八幡宮文華殿を設計している。

ちなみに浅草寺本堂、光厳寺本堂は田島美穂氏が助手を務めており、この井草八幡宮文華殿もそうであるが、ここでは松浦弘二も助手として加わっているようである。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

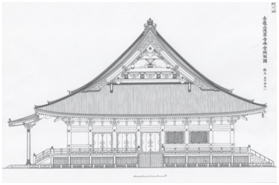

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図/いずれも田島美穂氏の作図と思われる |

|

|

|

|

|

市場寺 本堂(1952年/昭和27年10月) |

|

|

|

|

|

小規模ながら屋根の線は非常にゆったりとした、おおらかさを出している |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立面図/宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面図 |

|

|

|

|

|

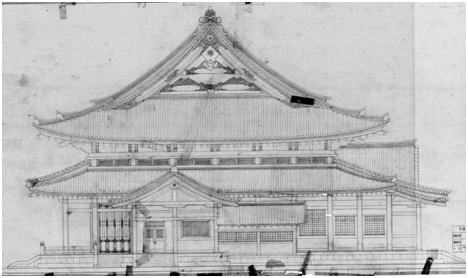

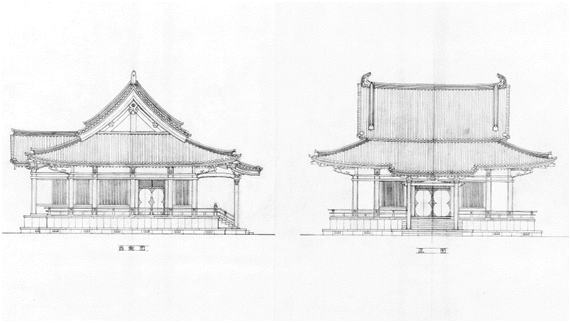

川崎大師平間寺 本堂(1952年/昭和27年10月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實は川崎大師平間寺本堂の設計に際して、その設計メモの中で、全体の比例、屋根と軸部、細部の手法、部材の太さ、茅負の曲線、破風の曲線等に留意し、飛鳥・奈良時代の部材の比例を採用してゴツクなることを出来るだけ避けるようにしたと書いている。また、斗栱は飛鳥時代のものがコンクリート造に適しているとも書いており、この方針のもとに本堂の設計が進められたのであろう。 |

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

左側面の写真 |

|

|

|

|

|

上記写真の面と反対側の右側面立面図 |

|

|

|

|

|

大岡實は「日本古建築の造形を左右するものは、まず大きな屋根と軸部の比例関係にある」として「形態全体がまとまっているためには、軸部の比例、組物の形などの細かい部分が、この造形形態を助けるものでなければならない」と述べている。(「日本の建築」平安時代建築の性格より)

そして、「まずは全体の比例、つぎに建築の各部材によって造られたパターンの間のバランス、そして、そのパターンを構成する各部材の比例とバランス、さらにそれを助ける細かい部分の形など、全部がその建築のもつ造形的意匠の根本精神を成功させる方向に向かっていなければならない。これが建築造形の原則である」とも述べている。(「日本の建築」平安時代建築の性格より)

では、ここでいう比例関係のポイントとはどんなことを言うのであろうか。大岡實は次の点を挙げている。

・軸部全体の幅と高さの比例

・縦の柱と横の貫・長押などがつくる矩形の区画相互と軸部全体の比例と均衡の関係

・軸部を構成する各部材の寸法における比例関係

・斗栱全体の高さ、斗栱一つ一つの横の拡がりがもつ軸部との比例関係

・屋根の傾斜をきめる勾配、凹局面を決定する屋垂み

・棟の高さ、妻の立つ位置(入母屋の場合)

(日本建築の意匠と技法 序 より)

ただし、「比例の完好のみで建築意匠は達成されない」とし「その骨組みに肉付けするもの」つまり「古建築における意匠上の技法」が必要であるとも述べる。

この技法として次のようなことを挙げている。

・建物の両端の柱を垂直にたてず、上部でほんの少し内側に倒して内転びにする手法(側脚/中国)

・反った軒に対して軸部を調和させるため、隅柱を他の柱よりほんの少し高くする手法(隅柱の伸び、生起/中国)

・隅の伸びに関連して、軒の反りと軸部上部のわずかな反りの間を調節するため、斗栱の積上高をほんの少しずつ隅にゆくに従って高くする手法(いわゆる「ねじれ軒」の手法:筆者 注)

・上記の結果、柱の頂点を結ぶ頭貫や、斗栱を横に結ぶ通肘木は、折線状にカーブして軒反りと相呼応する

・縁が途中で折れて、その両端がわずかに上がっている(水平では起ってみえることに対処するため)

(日本建築の意匠と技法 序 より)

このように「日本古建築の意匠を左右する基本的なもの」には比例関係の基準と全体の比例関係によって形造られた骨格を肉付けする各種技法が必要、言い換えれば「造形美は設計の基準になる比例関係と、確実な技法の裏付けなしには達成されない」としている。

以下、時系列に従って各作品の屋根の「屋蓋曲線(軒反り・屋垂み曲線)」を見てみよう。

|

|

|

|

|

|

清水寺 本堂(1952年/昭和27年12月) |

|

|

|

|

|

軽快で美しい屋根である/寄棟屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東本願寺 浅草霊堂(1954年/昭和29年02月)/近年の境内整備に際して解体されている |

|

|

|

|

|

後の本能寺本堂(沼津市)や川崎大師平間寺清浄光院(川崎市)の原型であろうか |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

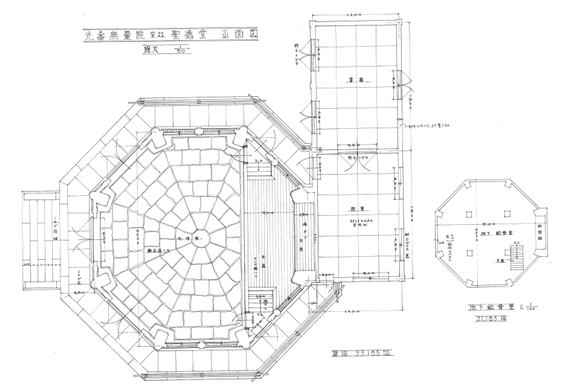

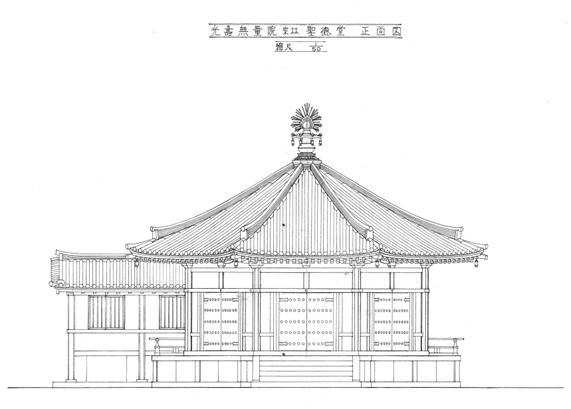

光寿無量院 本堂(1954年/昭和29年07月) |

|

|

|

|

|

最も円に近い建造物とされる八角となっており、包容力・完全性を象徴しているという |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

原寸施工図(末尾の参考資料の「原寸施工図について」を参照のこと) |

|

|

|

|

|

|

|

|

軒反り曲線 |

|

|

|

|

|

|

|

|

屋垂み曲線 |

|

|

|

|

|

素盞雄神社 社殿(1955年/昭和30年01月) |

|

|

|

|

|

拝殿正面 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拝殿側面/唐破風屋根 |

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

屋根伏図/屋根は権現造りで正面向拝屋根は千鳥破風付の流れ造りとなっている |

|

|

|

|

|

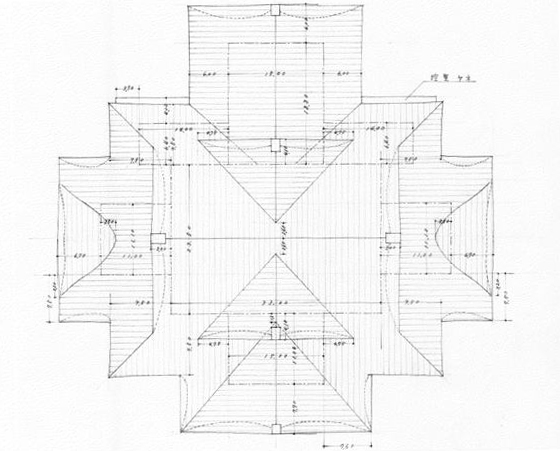

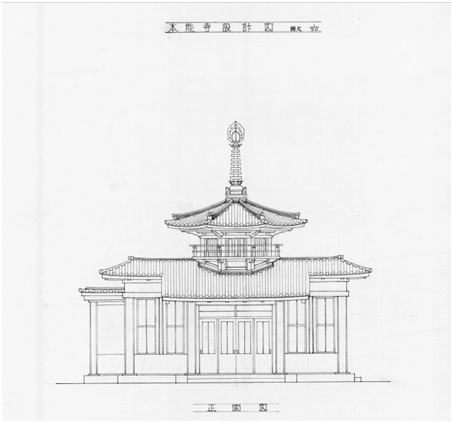

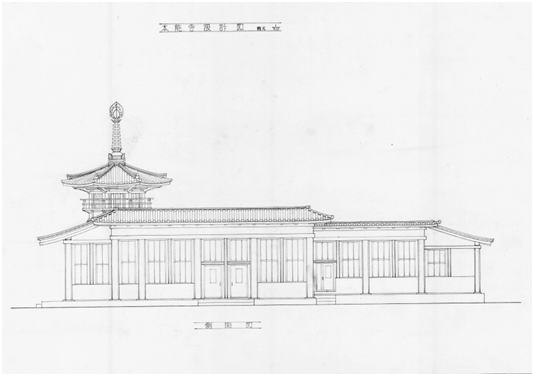

本能寺 本堂(1955年/昭和30年06月) |

|

|

|

|

|

東本願寺浅草霊堂(台東区)に近いデザインであろうか |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

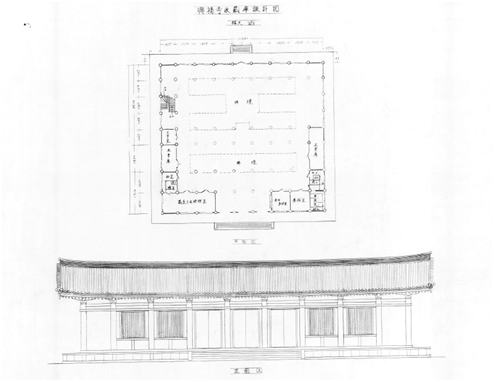

興福寺 国宝館(1955年/昭和30年10月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平面図及び正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面及び背面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

屋根伏図/細殿(下)と食堂(上)という建物が二つ並んだ双堂形式となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

断面図/両屋根の取り合い |

|

|

|

|

|

雷神社 社殿(1957年/昭和32年05月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

石浜神社 稲荷社(1958年/昭和33年01月)/敷地移転に際して解体されている |

|

|

|

|

|

社殿正面 |

|

|

|

|

|

|

|

|

社殿側面 |

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

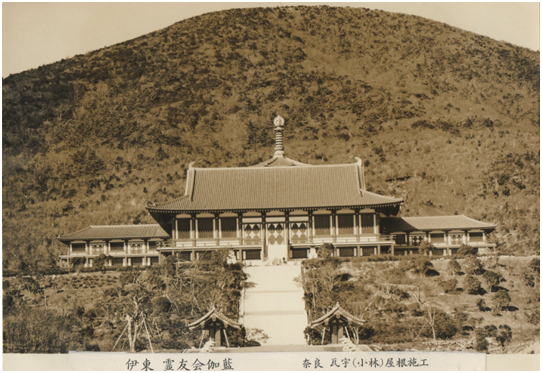

霊友会弥勒山 伽藍一式(1960年/昭和35年05月) |

|

|

|

|

|

伽藍全体 |

|

|

|

|

|

|

|

|

伽藍全体を正面から見る |

|

|

|

|

|

|

|

|

講堂及び翼廊 |

|

|

|

|

|

|

|

|

講堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

境内から見た講堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

弥勒堂 |

|

|

|

|

|

医王寺 本堂(1960年/昭和35年06月) |

|

|

|

|

|

本堂正面/大岡實建築研究所の作品では最初の錣葺屋根をもつ本堂である |

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤一平氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平面及び立面図 |

|

|

|

|

|

大安寺 収蔵庫(1960年/昭和35年08月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

当初立面図(実施時は簡略化した意匠に変更されている) |

|

|

|

|

|

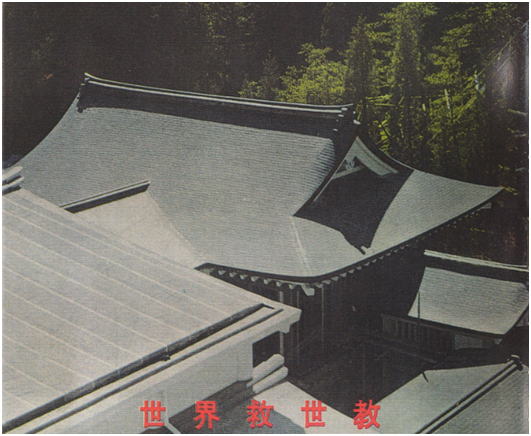

世界救世教 神殿・伽藍(1960年/昭和35年08月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

泉光院 本堂(1961年/昭和36年12月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平面及び立面図 |

|

|

|

|

|

穴守稲荷神社 社殿(1962年/昭和37年11月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

川崎大師平間寺 不動堂(1963年/昭和38年06月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立面図 |

|

|

|

|

|

川崎大師平間寺 御水屋(1963年/昭和38年06月) |

|

|

|

|

|

小作品であるがゆったりとした感が参拝をする人々の気分を信仰のステージへと切り替えさせる |

|

|

|

|

|

|

|

|

宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

東江寺 本堂(1963年/昭和38年11月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立面図/宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

鬼王神社 社殿(1964年/昭和39年03月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平面図及び立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

正面は裏手にある本殿/右手が拝殿 |

|

|

|

|

|

|

|

|

本殿立面図 |

|

|

|

|

|

念法真教 如来堂(1964年/昭和39年06月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

珍しい九角をした九角如来堂/「九」は教祖と縁の深い数字とのこと/右は立面図 |

|

|

|

|

|

中尊寺金色堂 新覆堂(1964年/昭和39年10月) |

|

|

|

|

|

中尊寺は2011年に世界遺産に登録された |

|

|

|

|

|

|

|

|

宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

穴守稲荷神社 別宮(1964年/昭和39年11月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宝城坊 収蔵庫(1965年/昭和40年03月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

高山寺 本堂(1965年/昭和40年12月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

眞光寺 本堂(1967年/昭和42年08月) |

|

|

|

|

|

錣葺屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立面図 |

|

|

|

|

|

法蔵院 本堂(1969年/昭和44年01月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤一平氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立面図 |

|

|

|

|

|

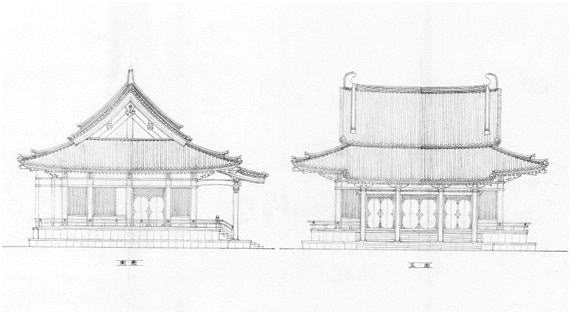

聖光寺 本堂(1969年/昭和44年03月) |

|

|

|

|

|

錣葺屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

法安寺 本堂(1970年/昭和45年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

増上寺 大殿(1971年/昭和46年05月) |

|

|

|

|

|

錣葺屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

泉谷寺 本堂(1972年/昭和47年11月) |

|

|

|

|

|

宝形屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

身舎および裳階軒反り |

|

|

|

|

|

延命寺 本堂(1974年/昭和49年04月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤一平氏撮影

|

|

|

|

|

|

川崎大師平間寺 大山門(1975年/昭和50年04月) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

長安寺 本堂(1976年/昭和51年) |

|

|

|

|

|

錣葺屋根となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

斉藤昌昭氏撮影

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

側面立面図 |

|

|

|

|

|

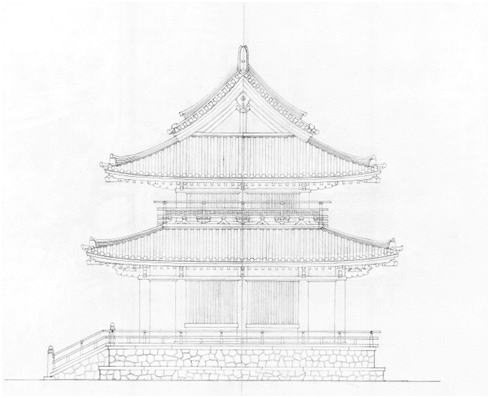

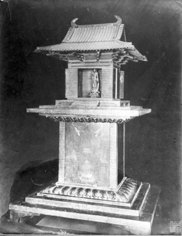

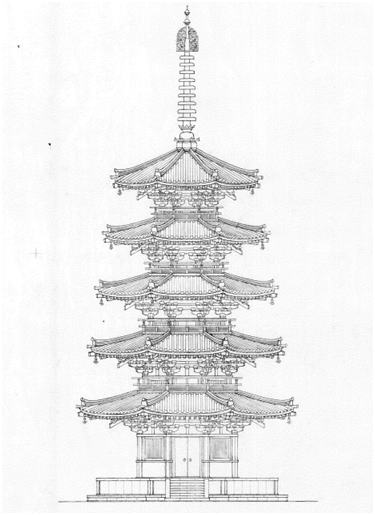

川崎大師平間寺 八角五重塔(1980年/昭和55年) |

|

|

|

|

|

八角形の五重塔である |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立面図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

初層、二層の屋根廻り |

|

|

|

|

|

ロンドン 仏舎利塔(1983年/昭和58年) |

|

|

|

|

|

多宝塔形式となっている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

川崎大師平間寺 清浄光院(1995年/平成07年) |

|

|

|

|

|

これぞまさしく東本願寺浅草霊堂(台東区)に近いデザインである |

|

|

|

|

|

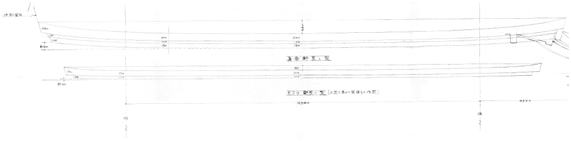

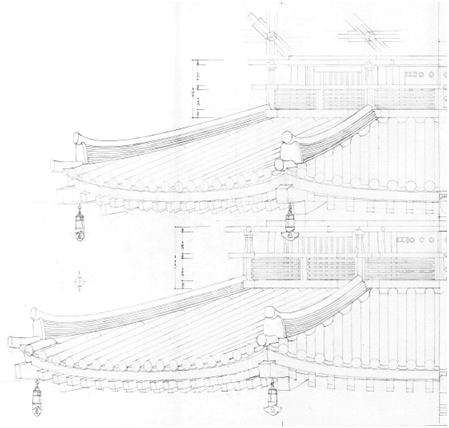

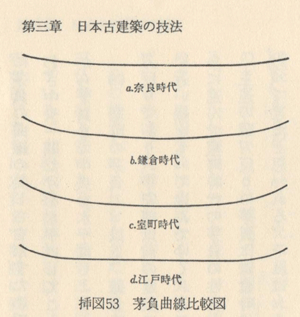

前段でも記したように、大岡實は「日本古建築の造形を左右するものは、まず大きな屋根と軸部の比例関係」にあり、「日本建築は、曲線よりなる屋根をもちい、これら曲線の交錯よりくる屋根の風貌を生命とする」。中でも「屋根の形を定める重要な要素の一つが、茅負の曲線である」とし、最近建てられた社寺建築の屋根が「たいへん感じが悪く、まったく日本建築としての風格をそなえていないことを感じた」という。その要因として「茅負の曲線にも罪があり、地垂木と飛檐垂木の勾配や反りおよび増しの関係もあげられるが、屋根曲面の性質も関係する」と述べている。

そして、大岡實はいわゆる軒の規矩に苦心する根本は、「どうすれば、形よい軒が作れるか」、いいかえれば「どうして美しい茅負の曲線を造るか」の問題であり、この「どうして中央まで美しい反りをもち込むかが規矩の苦心している点である」と述べている。たとえば、「長い茅負に心反りの感じを出すには茅負の中央部の折線が必要であることを実際に設計するようになって強く感じ」、「私は新築の場合、茅負中央折線部は両方へ約二〇〇分の一の勾配で上げている」と述べている。

また、もう一つ感じの悪い要因として、その多くは「非常に屋垂みが大きく、時には軒先近くでいちじるしい垂みがあり、そのため軒先の屋根面がみえず、軒先瓦の向こうに棟近くの勾配の急な屋根面をみることとなる」。これは「断面図上で屋垂みを決定したのであろう」とし、そのような方法では「外観上の好ましい効果はえられない」という。また、「軒先の軽さは、屋根面および軒廻り全体からえられ、決して軒先だけを薄くしてもできない」ともいい、特に「江戸時代の屋根は、古いものに比べると屋根面の反りが強く、全体として古いものにくらべて大いに劣ることを感じさせられる」と述べている。

それでは軽妙で感じのよい、外観上好ましい(美しい)屋根はどのようにすれば造り出せるのであろうか。

大岡實は「日本建築の屋根の曲面は決して屋垂みのみによってできるものではない。母屋が水平の方向にも反りをもち、そのうえ、屋根は四隅先端で強く反り上り、日本建築の屋根の曲面は大体三方向の反りが合成されて、変化に富んだ形ができあがる」という。また、「入母屋の場合屋垂みが少ないと、妻で箕甲が非常に大きくなり、袖丸、利根丸、および掛瓦の納まりが非常に苦しくなるため入母屋屋根では屋垂みが多くなっている」とも述べている。そして「造形美は設計の基準になる比例関係と、確実な技法の裏付けなしには達成されない」と「建築史家」として永年にわたって身につけた技術を社寺建築の設計に展開していくのである。(日本建築の意匠と技法 より)

このように、浅草寺本堂を基点に一貫して大岡實建築研究所独特の「美しい屋蓋曲線(軒反り・屋垂み曲線)をもつ」新築作品が次々と生まれ続けてきたわけである。

(末尾の参考資料の「時代別茅負曲線図」も参照のこと)

なお、文中の鉤括弧(かぎかっこ)の部分は文中で示した資料や大岡實著作並びに寄稿他から引用したものです。

|

|

|

|

|

|

参考資料

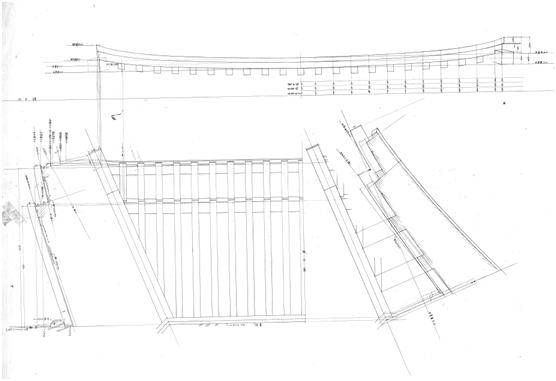

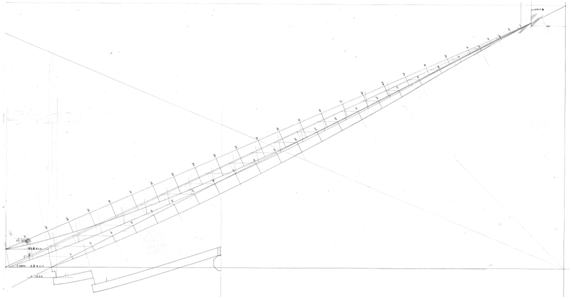

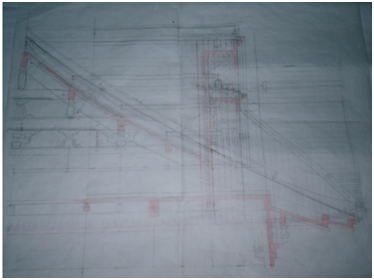

「原寸施工図について」

原寸作業を進めるに当たっては、まず、「原寸施工図」が書かれます。原寸作業を進めた後で、大きな手直しが無い様に、設計図に基づいて描かれます。この段階で縮尺1/50~1/20ぐらいで立面図に軒反りや屋垂みの詳細が描かれ、細部と全体のバランス、納まり等、設計図で表現できなかったものが、原寸作業技術者と設計者を交えて決定されていきます。

|

|

|

|

|

|

(このような原寸作業の基になる図面を、ここでは「原寸施工図」と呼ぶことにした)

|

|

|

|

|

|

「時代別茅負曲線」 |

|

|

|

|

|

上から奈良時代/鎌倉時代/室町時代/江戸時代 (「日本建築の意匠と技法」日本古建築の特質 より)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

トップに戻る |

|

以上のような手法を発展させ、独自の形式を完成させるに至った作品が増上寺大殿と聖光寺本堂と位置づけられ、上記の挿肘木や錣葺屋根が採用され、また思わず手を合わせたくなるような、あの古都の仏像が見る者を包み込むようなおおらかな造形をもつ、大岡實建築研究所の独自の表現となっている。

ここで大岡實の建築に対する想いをその著作の中から拾ってみると、「元来最初はデザイナーになろうと思っていたのであって一体造形、建築造形というものは、ある一つの基本形式つまり基本の精神ってものか何かあるんじゃなかろうかと考え、それをつきとめたい」と述べている。

そして建築史をやろうという動機の根本は、古建築の造形美にひきつけられたためであり、それゆえに日本古代建築の意匠原理を解明したいと思い、現存する遺構を通じて直接その造形感覚に接し、その時代精神を感じとろうと建築史家の道を歩む。そうした中で奈良・平安・鎌倉各時代の風格ある造形美に強くひかれていくのである。

大岡實は飛鳥・奈良時代と鎌倉時代の建築が優れていると考えるのだが、その中でも「法隆寺の建築は、様式的に完成する一期前の建築であって、異常なまでの力強さはあるが、なお多少ぎこちないところがあるものの、横と縦の力強い構成という根本的な点では共通しており、唐招提寺の完好な比例や、細部の申し分のない意匠にはまったく敬服するが、法隆寺の力感あふれる造形に圧倒される」という。「各人の造形感覚の差、趣味にもおおいに関係するが、これはどういうことであろうかと永年迷っていた問題である」とも述べている。つまり、法隆寺に対する特別な思い入れがあり、これは後の新築作品に脈々と流れていくのである。

また、「古建築はある時代、ある地方に実際造られたものであって、その意味でもっとも正確な資料であり、直接その造形感覚に接し得るのであって、記録に記されない、しかも歴史上もっとも重要な、ある時代の国民の感情、理想、思潮等を知ることができる」と日本人の造形感覚に言及している。「日本人のもつ造形感覚は剛直で雄健荘重な気象を尊んだと同時に粗放になり、鈍重になることを極端に嫌った、つまり荘重雄健な気風を内にもちつつ、外観はあくまでおだやかで、優美に、荒々しさや鈍重さを見せないことを基本にした」わけである。

このことは、「日本人が雄大豪壮なものを好む反面、デリカシーを大切にする両面を持ち、このデリカシーを大切にする流れ、いいかえれば荘重雄大な気風を尊ぶ気持ちと優美でおだやかなものに対する趣向が非常に強いという二つの流れが日本古建築の根底にあるわけで、これは日本建築意匠を一貫して流れる精神である」と述べている。 これは大岡實が社寺建築の造形美を飛鳥奈良時代に見出し、意図するしないは別として、純日本趣味の境地である「わび」・「さび」といった日本独特の繊細な美意識にもつながるような、日本人特有の美意識に基づく造形を生み出していくことにもなっていったのではなかろうか。

最後に大岡實の設計の真骨頂について触れておきたい。

増上寺大殿や聖光寺本堂を見ると、斗栱は増上寺大殿では大仏様の挿肘木を洗練化したものを、聖光寺本堂では飛鳥時代の雲肘木と大仏様の挿肘木を組み合わせ洗練化したものを、軒反りは奈良朝のゆったりした曲線を、屋根は飛鳥時代の錣葺を採用している。ここには時代の要請による耐火構造(鉄筋コンクリート造)に適した鎌倉時代の大仏様の挿肘木を採用しながら、寺院建築の生命線である屋根の曲線は奈良朝の穏やかな軒反りを、また屹立性の高い飛鳥時代の錣葺屋根を採用して、あくまでも建築美を追い求めた、今までにない、誰も成し得なかった『新しい寺院建築の造形(新しい建築美)』が確立されていると考えることが出来るのではないだろうか。これこそが大岡實の功績であり、継承すべき建築美であり、大岡實の真骨頂と言えるのではなかろうか。 |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

参考/大岡實研究者のコラム (研究者の方々による大岡實の社寺建築設計についての評論です) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|