|

|

|

|

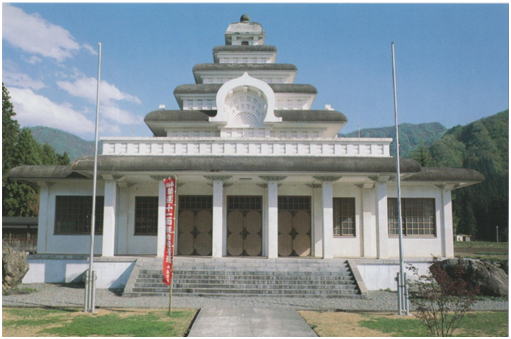

龍谷寺観音堂(新潟県南魚沼市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

曹洞宗八海山龍谷寺のリーフレットによると、この観音堂「慈雲閣」はインドのグプタ朝時代の建築様式に範を取り、およそ千五百年ほど前のインドでも仏教の盛んな頃の佛塔を手本としたものという。

それでは、何故グプタ朝のデザインなのかを見てみたい。

同じくリーフレットによると龍谷寺では大正期より三代に渡り、海外布教特にハワイの日本人移民の開教に従事していたという。

その曹洞宗ハワイ別院正法寺の写真が龍谷寺に所蔵されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

右が写真の拡大図 |

|

|

|

|

|

そして終戦後、ハワイの日系移民の間で、世界平和と祖国日本の復興を祈願して観音様の建立が発願され、十一面観世音菩薩像が完成し、この観音様を安置する観音堂の建立が待たれることとなった。

現住職の奥様のお話によると、その建立に当たり、上記の正法寺のイメージがあり、また築地本願寺のデザインに惹かれて、伊東忠太の愛弟子でインド建築に精通していた大岡實に設計の依頼があったようである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

築地本願寺/設計は伊東忠太 |

|

|

|

|

|

ところで大岡實は、昭和三十二年を皮切りに何度もインドやその周辺各地に足を運び、インド建築の実際の手法の本質的なものを体得して、数々の仏舎利塔の設計に取り組んでいたのであるが、この龍谷寺観音堂の設計に当たってもその調査研究が生きている。

ここに大岡實がインドで撮影した写真他が残っている。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

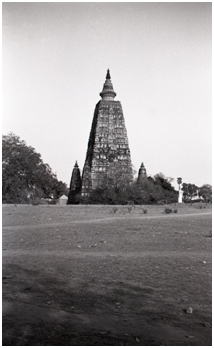

インド・マハーボーディ寺院/曹洞宗ハワイ別院正法寺のデザインソースであろう |

|

|

|

|

|

|

|

|

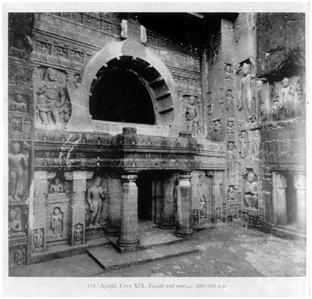

「チャイティア窟」 |

|

|

|

|

|

アジャンタ石窟寺院のチャイティア窟(前1世紀)/インド古典文化の黄金期グプタ朝の代表的な寺院/前面がアーチ状になっていて、蒲鉾形のヴォールト天井を形成している/チャイティアとはブッダを暗示ないし象徴するもの、菩提樹、仏足石、法輪、台座などの総称であるが、石窟寺院ではチャイティアとは菩提樹よりも本尊のストゥーパを指すという |

|

|

|

|

|

|

|

|

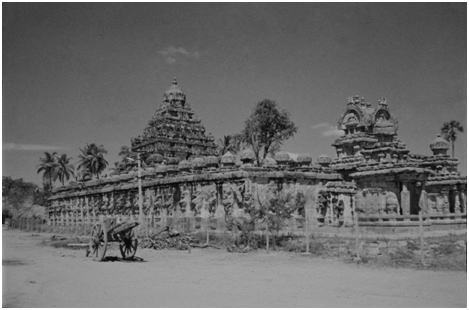

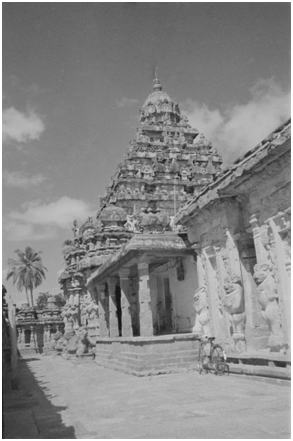

「階段状の佛塔」 |

|

|

|

|

|

サンガメーシュワラ寺院/インド石造寺院建築には南方型寺院と北方型寺院という南インド・北インドの民族的相違により、それぞれ異なった造形のスタイルがあり、この寺院は南方型寺院建築の特徴をよく表している/水平層が階段状に積み重なって、ピラミッド型の塔を形成し、頂部に冠石を乗せる形式である(階段状の建物で、傘を模した屋根が特徴)

大岡實の着想に、この南方型寺院建築があったことは間違いないであろう |

|

|

|

|

|

また、「海岸寺院」などにも足を運んでいるようだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「円形屋根」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

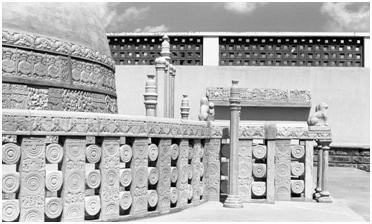

「欄楯」 |

|

|

|

|

|

欄楯は仏塔の外柵であり、インド・ボードガヤに見られる。また築地本願寺にも欄楯をモチーフにした塀がある。観音堂は、段状の外壁に欄楯のデザインを用い、高欄としている。チャイティアとして欄楯を施し、さらに象徴性を高めようとする意図が読み取れる |

|

|

|

|

|

|

|

|

築地本願寺の欄楯 |

|

|

|

|

|

それでは龍谷寺観音堂を見てみよう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

「階段状の佛塔」/上記サンガメーシュワラ寺院参照 |

|

|

|

|

|

|

|

|

「チャイティア窟」/上記アジャンタ石窟寺院のチャイティア窟参照 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

正面入口 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

独特なデザインの斗栱 |

|

| |

|

|

| |

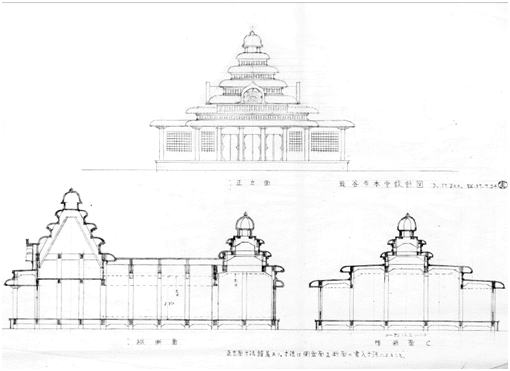

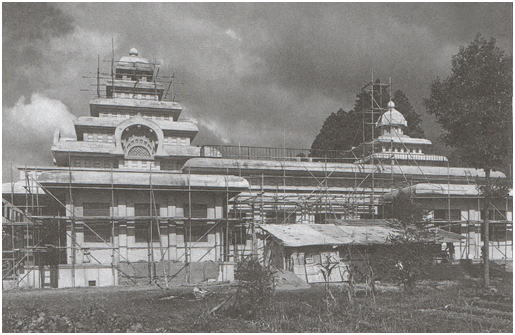

ところで現在の観音堂は建設当初の姿とは若干違っている。それは経年による豪雪対策として屋根全体がカラーステンレス葺きによって覆われているのだ。当初の写真が龍谷寺の絵葉書として残っている。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

仕様書によると「屋根は鉄筋コンクリートスラブ下地にケルビン防水モルタル塗り、但し搭屋は防水モルタル刷毛引の上セラスキン吹付」となっている

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

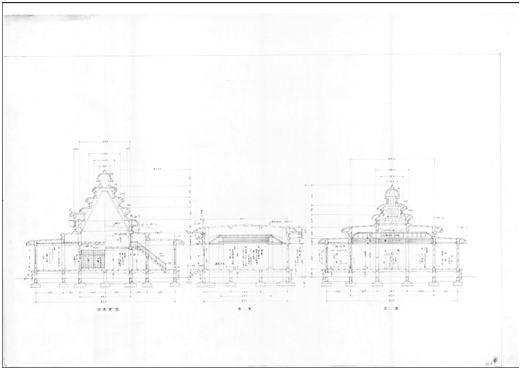

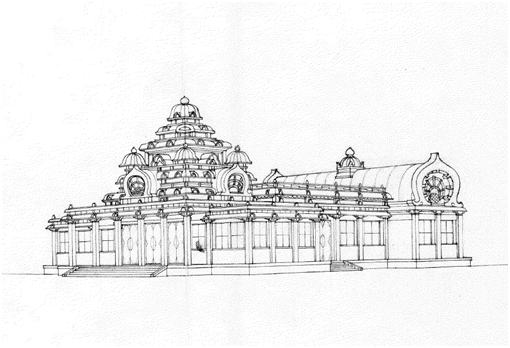

正面立面図他 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

側面立面図他 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

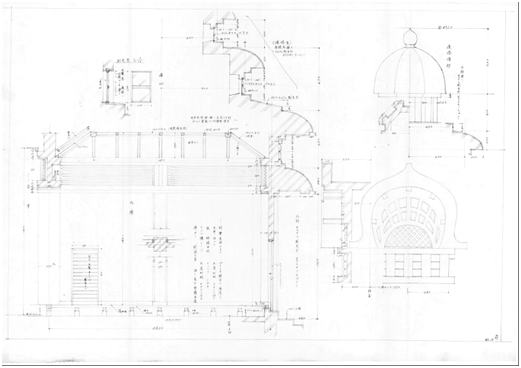

断面図 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

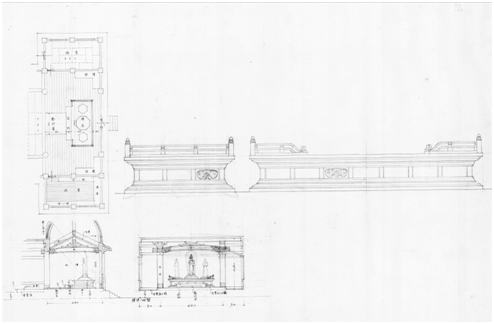

詳細図 |

|

| |

|

|

| |

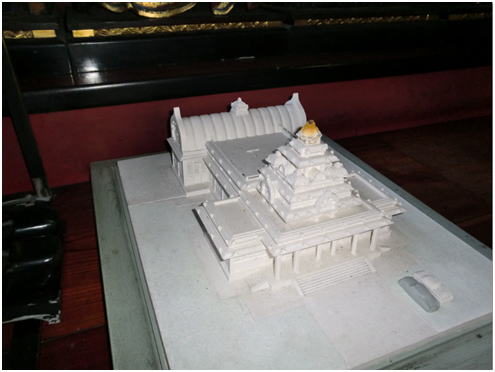

また、龍谷寺には大変貴重な石膏による観音堂の模型が残されていた。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

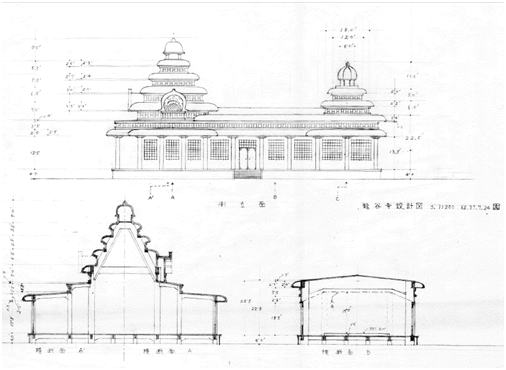

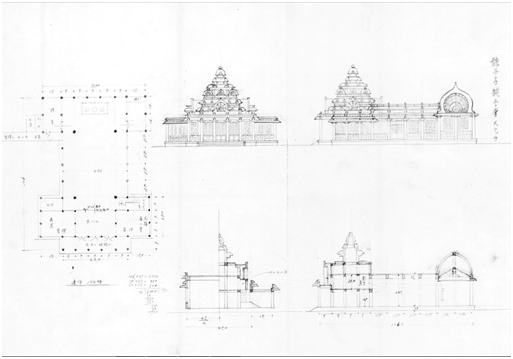

| これを見ると建設当初の姿とは大きく違っている。本来はこの形でやりたかったのであろうが、諸事情で当初の形で建設されたのだろう。その設計図等も残っている。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

設計図 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

パース |

|

| |

|

|

| |

なお、須弥壇の設計も行っているようだ。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

ここに建設中の写真が残っている。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

大岡實博士文庫書類資料目録Ⅱ(新築設計関連資料) 川崎市立日本民家園編より

|

|

| |

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和37.12 |

1962 |

龍谷寺 観音堂 |

新潟県大和町 |

昭和37.12~39.04 |

松浦弘二 |

国建築事務所 |

大成建設 |

RC造 |

|

|

|

|

|

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

| |

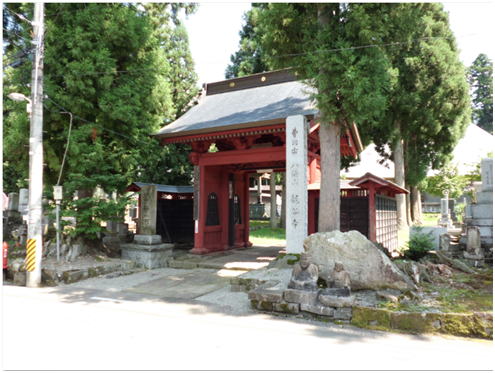

さて、境内を見てみよう。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

山門 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| 本堂/ 1750年頃の再建/右手は庫裡、その右手に観音堂が見える/龍谷寺の絵葉書より |

| |

|

|

| |

参考 |

|

| |

この龍谷寺とはJR浦佐駅を挟んで反対側に普光寺がある。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| 山門(仁王門)/1831年建立/南魚沼市文化財/日光東照宮の陽明門を模しているという |

| |

|

|

| |

|

|

| |

浦佐毘沙門堂 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

浦佐毘沙門堂/禅宗様となっている |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

毘沙門堂の設計図が掲示してあった |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

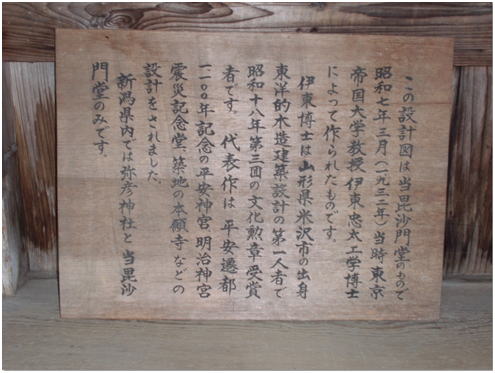

なんと毘沙門堂は伊東忠太の設計であった/昭和7年(1932年)設計とある/築地の本願寺の記載も見える/このような小さな町で、すぐ近くの寺院同志ということもあり、伊東忠太に対する共通の情報があったのかもしれない |

|

| |

|

|