|

|

|

|

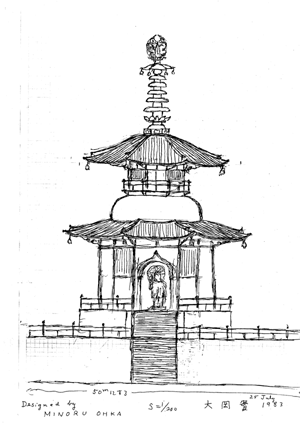

ロンドン仏舎利塔(イギリス国) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實は昭和20年代に日本山妙法寺と縁を持ち、釧路仏舎利塔の設計を皮切りに約30年に渡って幾つもの仏舎利塔の設計に当ってきたのであるが、生前の最後の仏舎利塔作品となったのが、英国のロンドン仏舎利塔である。日本山妙法寺(御師匠様/藤井日達上人)は核廃絶・世界平和のために多数の仏舎利塔を建立しているが、大岡實はこのロンドン仏舎利塔の設計について次のように述べている。これまでの仏舎利塔は「各々に立派に目的を果たしているが、どちらかと言えば地方的影響力を持ったものが多く、ロンドン仏舎利塔のように全欧州の反核・世界平和運動の中心的象徴と言うような普遍性をもったものは初めてと言ってよいであろう。」 |

|

|

(ロンドン仏舎利塔の建立/サルボダヤvol 2-9より)

|

|

|

|

|

|

|

|

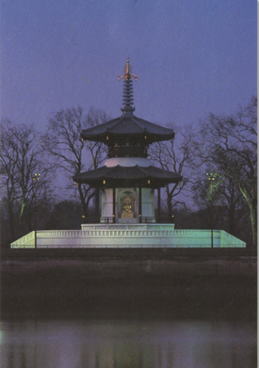

| ロンドン仏舎利塔はテームズ河の河畔のバタシー・パークの中に建つ |

|

|

|

|

|

|

それではこのロンドン仏舎利塔の設計の経緯について、上記の「ロンドン仏舎利塔の建立」の中に詳しく述べられているので、ここに引用しながら見ていきたい。

「事の起こりは昭和58年(1983年)7月の、たしか15日であったと思う。突然ロンドンの御師匠様から電話があって、ロンドンに仏舎利塔が建つことになったので、その打合わせ会が数日中にあるから、直ちに渡英するようにとのことであった。何としても急なことで、詳細な事情は全くわからないが、御師匠様の要請であるから、直ちに準備して出発した。

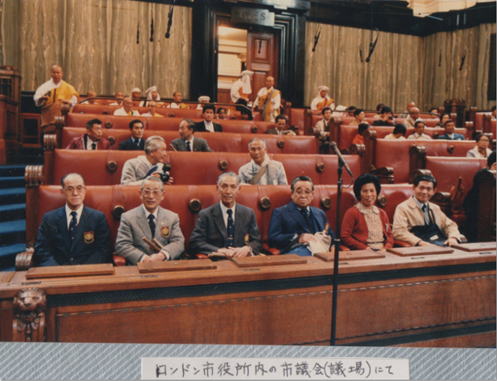

ロンドンに着いて、聞いた話を総合すると、大ロンドン市は欧州における反核・世界平和運動の急先鋒なのだそうである。その大ロンドン市議会の首脳が、たまたま御師匠様にお目にかかり、その反核・世界平和運動に対する熾烈な情熱に深く感銘し、互に意気投合して、急転直下、仏舎利塔建設が決定したということまでは判明した。」

この大ロンドン市議会に対し、時の英国政府は核装備拡充の方針を取っていたため、その対立が深まっており、そのため、市議会議員の任期の切れるまでに工事を是非とも終わらせなければならないという事情があったという。

「しかし、ロンドン市議会の首脳と御師匠様が、どのようなご縁で会合されることになったのかはわからなかったので聞き糺したところ、今回の場合もミルトン・ケインズの仏舎利塔の場合と同じく、スリーランカー仏舎利塔の落慶法要が機縁になったとのことであった。」

スリーランカー仏舎利塔の落慶法要に参列した日本山妙法寺の信者の人(イラン人)と大ロンドン市議会の文化リクリエーション課のアドバイザーであった人が、英国の病院の同じ部屋で出産を待たされていた際に色々な話に及び、結果、ロンドンに平和仏舎利塔を建てる話を進めることとなったのだという。

「私がロンドンに着いた時点での差し当りの仕事は8月6日の公表に対する準備であった。大ロンドン市議会は、仏舎利塔の建立を公表すると簡単に言っているが、これを唯文章で発表したのでは、英国人には、一体どのようなものが建つのか全然わからないであろう。この際最小限度必要なことは公表時に仏舎利塔の姿図を呈示することであるというのが、私の考えであったが、困ったことには今回のことが余りに急なことであったので、デザインについて全然構想を練っていないし、資料も持ち合わせていないことであった。また、7月27日には奈良法隆寺での講義に是非帰らねばならず、時間の余裕の殆んどないのであって、極度に当惑したのであるが、何度考えても、これだけはやらなければならないと考えられるので、無理矢理にまとめ上げて大ロンドン市議会に渡し、ホッとした気持ちで帰途についた。

やや落ち着いて考えてみると、呈出した案は右のような状況の下で、雑然とまとめ上げたもので、確固たる基本理念が通っておらず、自分自身としても甚だ不満足なものであった。もし呈出した案がそのまま実施されると、重大な意味を持ち、最も慎重に設計されるべき仏舎利塔が、甚だ粗雑、不完全なものになり、全く申訳ないことになると考えた。差し迫った周囲の事情にのみ気を取られて間に合わせの仕事をしたことを深く後悔し、帰途の機中で改めて平和仏舎利塔の姿図の作製を決意した。

さて、いよいよヒースローの空港を出発して機中で色々考えをめぐらしたのであるが、仏舎利塔と限定されると、そう多種、多様な形を考えることは出来ない。本源的なものとしては、インド風(スリーランカーを含めて)のものであるが、やや東に来ると、ビルマ・タイの様式がある。更に東に移ると、中国・日本ということになろう。これ等の中間地帯のものは、取り上げるべき特徴のある形式が見当たらない。

本格的なものといえば言うまでもなくインド風であるが、インド風のものは、各地に数多く建てられていて些か食傷気味であり、中間的なビルマ・タイのものは中途半端で余り意味がないように思われる。また、中国・日本のものとなるとその形態が著しく変形してしまっているので、これを仏舎利塔として認識してもらうのには特に説明を加えなければならないのが実情である。

しかしその中にあって、日本にある宝塔形式の塔は、仏舎利塔の基本形態である半球状の覆鉢の形が、かなりはっきり表現されていて、仏舎利塔のイメージが比較的把握し易い形であると私は考えるので、ミルトン・ケインズでは、この形式を採用し、比較的好感を持たれているようなので、私は前から欧州にもう一つ仏舎利塔を建てる場合には恐らく規模が更に大きくなるであろうから、屋根を二重にして、いわゆる多宝塔形式にしたらばと考えていた。

機中で数時間色々と考えたが、従来のこの考えが頭を離れず、色々他の案を考えても結局多宝塔形式に戻ってしまうので、最終的に多宝塔案に決定し、姿図を描いた。唯屋根の形は普通四角であるが八角にした。それは八角の方が四角より柔らか味があると私は考えているからである。(先に市議会に出した案にこれを採用しなかったのは両者の場所が余り近過ぎると思って差し控えたのである。)

とにかく機上でスケッチを描き上げて成田に着いた。しかし大ロンドン市議会に呈出した案を変更するとなると急を要するので、インド形と多宝塔形の二枚のスケッチ・デザインの図を御師匠様の許に届けて、その選択をお願いした。

決定は直ちに行われ、多宝塔形式が問題なく採用されたとの報告があった。余りにも迅速簡単に決定されたので些か不審に思って尋ねたてみたところ、これには次のような事情があったことが分かった。

すなわち昔、日蓮上人が仏舎利塔の図面を描かれたことがあった。その原図は失われたが、お弟子が写した図面が中山の法華経寺に残っているのだそうである。ところが、その図が正しく多宝塔形式であって、私の描いたスケッチと全く一致したので、御師匠様は「これはお釈迦様が大岡に書かせたものだ」と言われて、非常に喜ばれ、直ちに決定されたのであったと言う。

以上のようにして塔の基本設計が決定したので直ちにロンドンに通報し、当方としては実施設計に取り掛かった。」 |

|

|

(下線は引用者による/以下同様)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大岡實博士文庫書類資料目録Ⅱ(新築設計関連資料) 川崎市立日本民家園編より

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ミルトン・ケインズ仏舎利塔/昭和54年7月設計/RC造/英国(現地の絵葉書より) |

|

|

|

|

|

|

|

|

ロンドン仏舎利塔 上層屋根 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ロンドン仏舎利塔 裳階と上層屋根を見上げる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

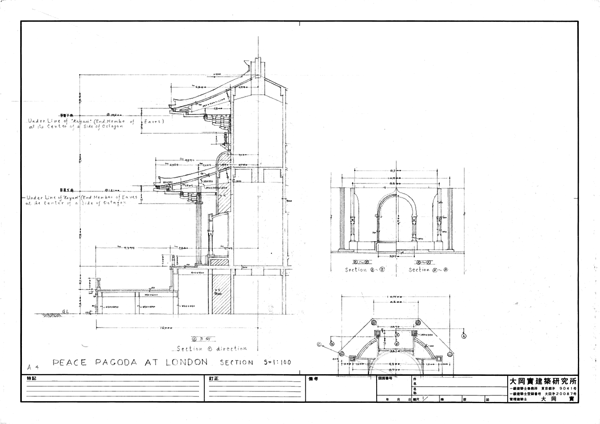

断面図 |

|

|

|

|

|

さて、「ロンドン仏舎利塔の建設工事において、工期が絶対的に不足していることは最初から分かっていた」のであるが、何時でも着工できる態勢を整えたのも関わらず、諸般の手続きが煩瑣であるため中々、建築許可が下されずに苛立つこととなる。

「ところが現実には、期限内に堂々と完全に竣功したのであるから驚きである。これに関しては工事施工上有利な点のあったことは考えられなくもない。それは躯体工事と仕上工事の各部分が全部、分業になったことであるが、(木造部分―安田工務店、瓦工事―姫路小林瓦店、相輪―平安美術)何と言っても絶対的に時間が足りないのであるから、正に奇跡と言う外ない。今回のことからある重大緊急な事業の遂行には卓越した精神力と、強固な団結力が如何に重要であるかを如実に知らされた。」

この結果に際して「関係者一同の精神が、御師匠様の大悲願達成という一点に集中して精進した結果であって誠に有難いことである」と感動しているのである。

そしてまた、大岡實は工費に関する分も含めて全責任をもって、工事の内容を決定して行かなければならない立場にも立たされてしまう。

「次に設計上の具体的協議において、一番問題になったのは外部の仕上げの問題であった。私の最初の考えは、前述したようにミルトン・ケインズと同様、細部まで全部コンクリートで打上げて、部材を塗装する方針であったが、先方は「英国人はコンクリートという材料を軽蔑しているから、外部にあらわれる部分は全部ポートランド・ストーンのプレキャストでやれ」と言うのである(この先方の考え方には矛盾がある。ポートランド・ストーンのプレキャストはポートランド・ストーンの粉末をセメントで固めたもので、いわゆる「擬石」であって、私に言わせれば「紛い物」なのであるが、これを言うと、それでは本石を使えと言われたら更に大変になるので、黙っていた)

しかしこの問題は既にミルトン・ケインズで経験ずみであって、費用がかかるだけでなく時間がかかって苦労したのであるから、時間の問題から考えても工期的に絶対に間に合わないし、また作製の面から言っても、図面を描いて渡しただけでは到底、当方が考えるようなものはできるはずがない。やるとなれば松浦を常駐させて指導製作するより他にないのであるが、それは不可能なことである。あらゆる点から考えて、このプレキャストは駄目だと判断したので、これは絶対に反対した。ここで協議は行き詰ってしまった。

議論は二転三転したが、容易に結論が出なかった。しかしいろいろ議論している中に、細部の仕上げを木造にしたらとの議が起こった。最初は石造・木造両論であったが、最後に「この建築は元来木造建築の様式であるから、外部の見えるところ全部を木造にしたらどうか、それが本筋だ」と言うことになった。これは正しくその通りである。そしてこれなら技術的に何等問題がない(ただし社寺建築専門の大工が製作に当った場合である)。

問題は経費である。大雑把に言って木造部分を造る経費が全部増額されると考えてよい(鉄筋コンクリートの場合は細部形式を簡略化するし、またその方がよいのであるが、木造の場合には、斗、肘木等を使って複雑化しなければ形にならないのであって、これも工費に影響する)。工費の増大は頭が痛いが、これ以外に解決の方法が無いこと、そして全部をポートランド・ストーンのプレキャストで建てるより、かなり節約されると考えられるので、この方法に踏み切る以外にないとの結論に達した。(ことに木造部の製作には社寺建築専門の大工の指導によって、お上人及び信者で製作にあたれば、経費が、かなり節約できるので有利だと考えたのであったが、これは各部の部材が、意外と大きかったので、電動の工作機械が素人には使いこなせなかったので結局駄目になった) |

|

|

|

|

|

|

|

|

原寸場(ロンドンでなく国内に設けた)の様子/椅子に大岡實、その左が松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

椅子に大岡實、一人おいて右に松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

左から大岡實、松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

原寸作業を見守る松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

| 原寸施工図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斗栱・垂木等は木造である |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

欄楯が巡る |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

テームズ河が流れる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「そこで今度は必死になって工事費の削減を始めた。英国側でやる工事の経費については手が出せないから、日本内地の分でやる以外にない。まず相輪については平安美術に、技術的に可能な程度で、下げることを要求した。木造部分については安田工務店に、利益を一銭も含まない実費清算方式をとった。(技術的には非常に優秀であるが、小さい会社なので財政的に負担を掛けることは出来ないと考えたので、この方式をとったのであるが後で聞くと、労災保険その他の経費がかなりの額になった由であり、又営業税も当然かかったはずである。更に仮設工事小屋の材料も供用してくれているのであるから、結局相当額の持出しをして貰ったことになった)

最大の犠牲を払ってもらったのは姫路の小林瓦店であって、数百万円の赤字で工事を遂行してもらったのである。とにかくこのように奉仕的に仕事をしてくれた業者がいたので、大きな破綻を来たさずに工事が完了したのであって、本当に感謝に堪えない。私は何とか工事費総額を三億五千万円に抑えたいと努力したのであるが、先日の話ではどうやらこの目標を達成したようである。」

このように幾つもの難局を乗り越えてこの仏舎利塔は完成した。ここに至って大岡實は「これは御釈迦様が、御師匠様の永年のご精進を嘉して、最後の機会に達成させて下さった大仏事であると考える以外にないのである。これは単に日本山妙法寺の問題でなく全人類のために有難いことである。」と述べている。

「ロンドン仏舎利塔は御師匠様永年の悲願が一気に花開いた感じであって、真に世紀の大仏事であると言わざるを得ない。殊にキリスト教の根強い欧州にあって一人の反対もなく、仏教最高の象徴である仏舎利塔が建立されたことは、御師匠様が言われるように仏教徒とキリスト教徒が、人類の破滅の危機に際して、その救済のために手を握ったと言うことであり、正に画期的なことである。(中略)このようにロンドン仏舎利塔は重大な意義を持っているのであって、その成果はどんなに声を大きくして称えても足りない感じである。」

このように言われれば、奉仕の精神で協力を惜しまなかった協力業者の方々も大いに報われるのではなかろうか。

「私もこの絶大な意義をもつ、ロンドン仏舎利塔の建立に、その一翼を担わせていただいたことに無上の光栄と誇りを感じている。この大きな仏縁を与えて下さった御師匠様に何と言ってお礼を申上げたらよいか判らない。今後も御師匠様の遺願である反核・世界平和運動の仕事には渾身の力をふりしぼって立ち向かう覚悟であり、現在は御師匠様が、欧州における日本山妙法寺の活動の本拠地にしようと計画された、ミルトン・ケインズの本堂・庫裡・御師匠様室の完成に取組んでいる。

今後も御師匠様の残された仕事なら何事でも全力を尽す覚悟に変りはない。「御師匠様の精神を受けつぐのだぞ」と自分自身に言い聞かせているのであるが、凡夫の悲しさで、御師匠様が、おいでにならないことによるこころの中の空虚さと限りない淋しさは消すことが出来ず、今複雑な心境である。

ロンドン仏舎利塔ほどその完成のために神経を使った工事はなかった。それは工事自体の重要性と、その環境に幾つかの厳しい条件があったためであるが、今それ等が凡て解決してホッとした気持ちであると同時に、万感胸に迫るものがあり、追憶に耽っている次第である。」 |

|

|

(藤井日達上人は昭和60年(1985年)5月14日のロンドン仏舎利塔落慶を見ずに、同年1月9日に百一歳で逝去されている)

|

|

|

|

|

|

こう見て来ると、大岡實は建築を通しての反核・世界平和運動の偉大なる先駆者の一人でもあったのかもしれない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

日本山妙法寺の法要で前列に座る大岡實(中央)と松浦弘二(その左) |

|

|

|

|

|

さて、ここに工事中の貴重な写真が残っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

雪中の工事現場/安田工務店提供 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

現場視察中の松浦弘二(左手前) |

|

|

|

|

|

|

|

|

思わず合掌する松浦弘二(右) |

|

|

|

|

|

|

|

|

現地で宮大工に自らやって見せて指導をする松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

打合せ中の松浦弘二(その左手は安田工務店の松村棟梁、更に左手は同じく渡邊氏、また右手は現地建築家のトム氏、更に右手は日本山妙法寺の技師の半田氏) |

|

|

|

|

|

|

|

|

ロンドンの宿舎となった家をバックに松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

大ロンドン市議会に出席した松浦弘二/前列左 |

|

|

|

|

|

|

|

|

前列に大岡實(右から4人目)、二列目右が松浦弘二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

テームズ河から見るロンドン仏舎利塔 |

|

|

|

|

|

|

|

|

夜景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

テームズ河対岸より見る夜景/安田工務店提供 |

|

|

|

|

|

|

|

|

夜景/安田工務店提供 |

|

|

|

|

年月

|

西歴

|

工事名

|

所在地

|

工事期間

|

助手

|

構造設計

|

施 工

|

構造種別

|

昭和58

|

1983

|

ロンドン 仏舎利塔

|

英国 ロンドン

|

昭和58~

|

松浦弘二

|

英国の事務所

|

RC部:自営、他:安田工務店

|

RC造/木造化粧 |

|

|

昭和60年(1985年)5月14日に落慶

|

|

|

|

|

| |

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

| |

|

|

|

参考資料

宝塔形式の仏舎利塔としては本文中のミルトン・ケインズ仏舎利塔(昭和54年7月設計)の以前に国内で吉野仏舎利塔が実現している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

吉野仏舎利塔/昭和50年4月設計/RC造/奈良県吉野市 |

|

|

|

|