|

|

|

|

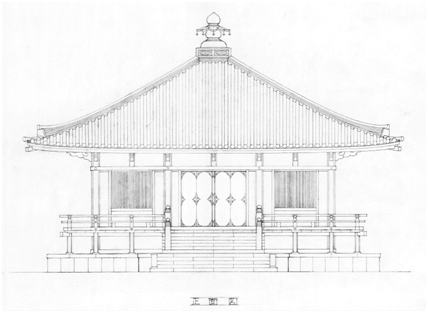

東江寺本堂(東京都葛飾区) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

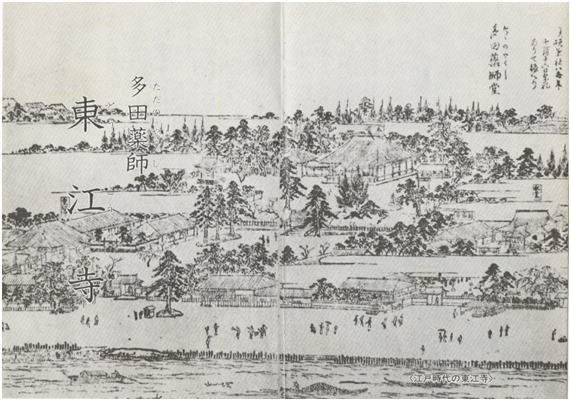

玉島山明星院東江寺と称する天台宗寺院である。大正12年の関東大震災により本堂は焼失した。昭和3年7月に関東大震災後の区画整理で墨田区東駒形より葛飾区東金町のこの地に移ったという。その後、仮本堂であったが、昭和40年にこの本堂が完成した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

本堂裏手

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

平面図

|

|

| |

|

|

|

天井・軒裏見上げ図(左)/屋根伏図(右)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

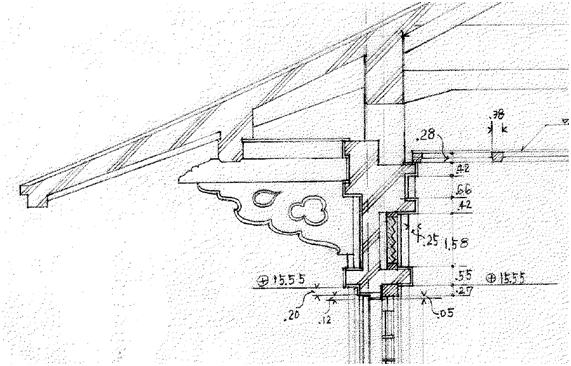

仕様書には「軒廻り茅負・裏甲・丸桁・隅木等は

コンクリート化粧打放しの上ウォールテックス塗り」とある

|

|

|

|

|

|

|

|

|

軸部は「コンクリート下地モルタル鏝仕上げの上、ウォールテックス塗り」、窓竪格子はコンクリートプレキャスト建込ウォールテックス塗り」そして外壁は「コンクリート下地プラスター塗り」の仕様となっている

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

クリックすると拡大します |

|

|

|

|

|

立面図

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正面立面図拡大

|

|

|

|

|

|

|

|

|

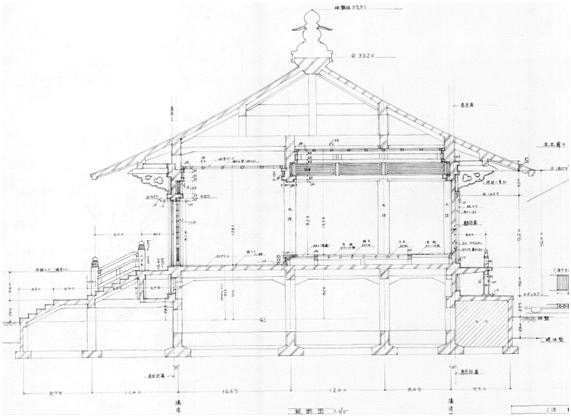

断面図

|

|

|

|

|

|

|

|

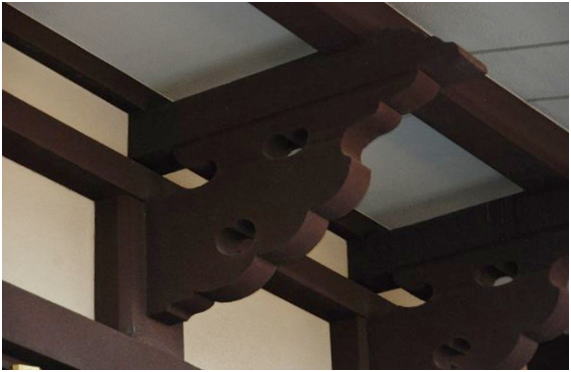

軒廻りの斗栱は挿肘木形式である/垂木は省略され板軒形式となっている/詰組も同じ大きな挿肘木となっている

|

|

|

|

|

|

|

|

詰組部斗栱拡大/肘木が壁から出て、持ち送りが柱や付け柱から出ている

|

|

|

|

|

|

|

|

|

柱部斗栱拡大/同じく肘木が壁から出て、持ち送りが柱や付け柱から出ている

|

|

|

|

|

|

いずれも肘木部と持ち送り部が一体のものとなった挿肘木形式と捉えてよかろう。 |

|

|

|

|

|

この作品以前は柱の上に大斗がのる形式が採用されていたが、挿肘木形式に変化しており、後の眞光寺本堂等に見られる挿肘木形式の斗栱への過渡期の作品と位置づけられるのではなかろうか。(なお、川崎大師本堂では上層の斗栱に板形状の雲形の挿肘木が採用されているが(下の写真を参照)、初層部分にこのようなくりぬきのある挿肘木が採用されたのはこの作品が最初である。)

ここでの挿肘木は後の作品に明確に見られる「長押が受けた」形ではなく、直接柱から出ている持ち送りの部分と長押で受けているように見えるが壁から出ている肘木の部分とから構成されている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東江寺本堂の挿肘木

|

|

|

|

|

| 年月 |

西歴 |

工事名 |

所在地 |

工事期間 |

助手 |

構造設計 |

施工 |

構造種別 |

| 昭和38.11 |

1963 |

東江寺 本堂 |

東京都葛飾区 |

昭和38.11~40.01 |

松浦弘二 |

松本曄・宮沢智士 |

志野建設 |

RC造 |

|

|

|

|

|

より大きな地図で 大岡實建築研究所 建築作品マップ を表示 |

|

|

|

|

|

なお、参考に東江寺の由来についての資料(東江寺発刊)を添付することとする。 |

|

| |

クリックすると拡大されます |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|